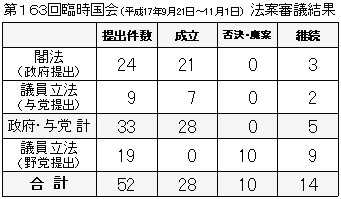

◆ 第163回特別国会が閉会

11月1日、第163回特別国会が閉会しました。42日間という会期にもかかわらず52本(政府提出24本,議員立法28本)もの法案が提出され、私たち

与党の選挙公約であった郵政民営化関連法の成立を始めとし、懸案であった改正政治資金規正法、改正公務員給与関連法、改正テロ対策特別措置法、高齢者虐待

防止法、障害者自立支援法など28法が成立。短いながらも成果の多い国会でした。

10月31日には第三次小泉改造内閣も発足。小泉改革の総仕上げへ向けた、重厚で実力ある方々の顔ぶれがそろった布陣に、総理の強い意志が感じられました。

小泉政権は発足して4年半で、道路公団改革や三位一体改革、そして宿願だった郵政民営化に挑み、着実に成果をおさめてきました。来年9月の任期まで残すところ1年をきりましたが、改革への取り組みはこれからますます加速していきます。

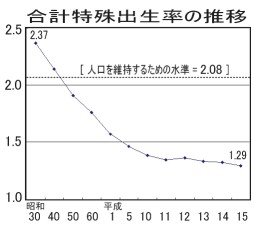

少子高齢化によって、20年後には65歳以上の高齢者が総人口の約3割を占めるようになると予測されています。このままでは、年金・医療・福祉など社会

保障の給付額は現在の2倍、152兆円にも増大してしまいます。皆様の暮らしに直結する、持続可能な社会保障制度の確立は喫緊の課題です。

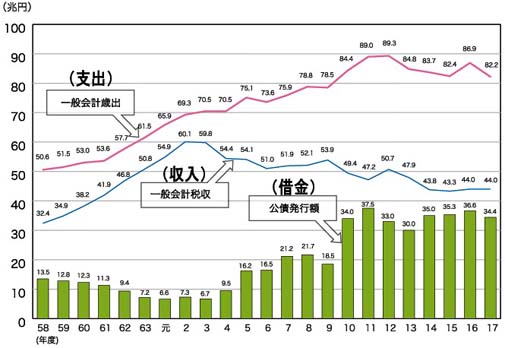

国と地方を合わせて774兆円にも膨れ上がった財政赤字。財政健全化に向けた取り組みは、わが国にとって最重要課題です。そのためには、大胆な歳出削減

を行いながら、歳入を増やすことも考えなければなりません。小泉総理は在任中に消費税率の引き上げを行わないことを明言していますが、政府の目指す

2010年代初頭の財政安定化に向けての道筋をつける必要があります。

私は政府・与党の一員として、閉会中は年末まで、税制改正及び来年度予算編成に全力を挙げながら、山積する課題に取り組んで参ります。

◆ 国会運営のあり方について

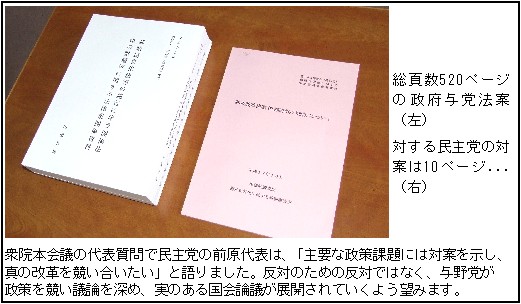

この特別国会で、民主党は「対案提出・改革競争」路線に転じました。与野党がそれぞれに法案を示し、議論を深め、政策を競い合う-(法案の質や完成度は

ひとまず置いておくとして)野党がこうした姿勢を打ち出したことを私は大いに評価しています。与党は法案作成を役人まかせにし、野党は成立する見込みのな

い対案を提出する気力もなく、重箱のスミを突っつくような質問、あげ足取りの質問、個人のスキャンダル追及に熱をあげるだけ・・・。そうした従来の国会論

戦をかねがね心苦しく感じていたからです。

ところが、前ページの表で明らかなように、野党提出法案は19本ありましたが1本も成立することはなく、委員会審議すら行われないものも多くあります。民主党内のベテラン議員からは、早くも対案作成の労力の大きさとその報われなさに不満の声もあがっているそうです。

せっかく芽生えた対案討論型の国会運営が後退しないよう、有権者の皆さんには大いに関心を持っていただき、また監視していただきたいと思います。

今こそ、政治は国の改革を進めることと併せ、国会の立法活動そのものを構造改革すべきです。国会審議の活性化と政治主導による政策立案システムの確立に向けて、私も力を注いで参ります。

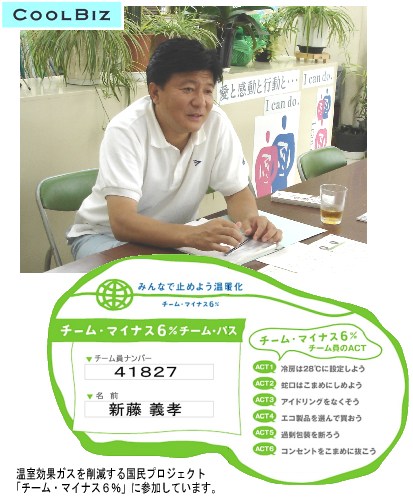

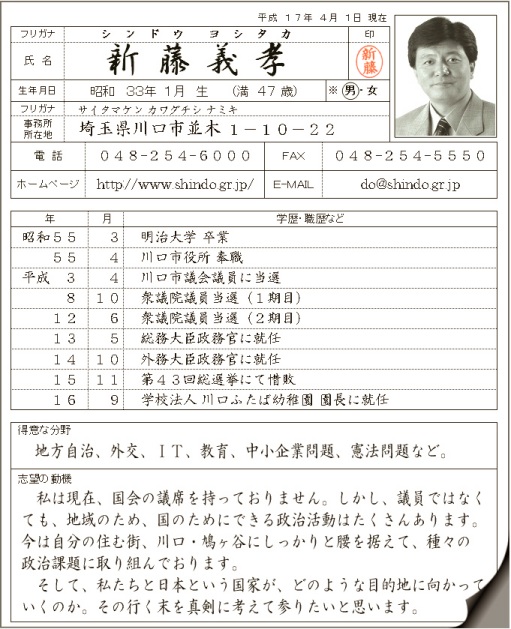

| 新 藤 義 孝 |

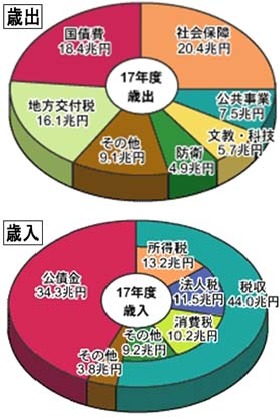

まず、平成17年度のわが国の財政(一般会計)を見てみましょう。約82兆円の歳出に対し、税収は5割強の44兆円。不足分は借金(国債)で賄っている状況です。しかも歳出のうちの2割以上が国債の返済や利払いに充てられています。

まず、平成17年度のわが国の財政(一般会計)を見てみましょう。約82兆円の歳出に対し、税収は5割強の44兆円。不足分は借金(国債)で賄っている状況です。しかも歳出のうちの2割以上が国債の返済や利払いに充てられています。

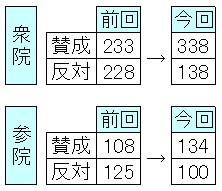

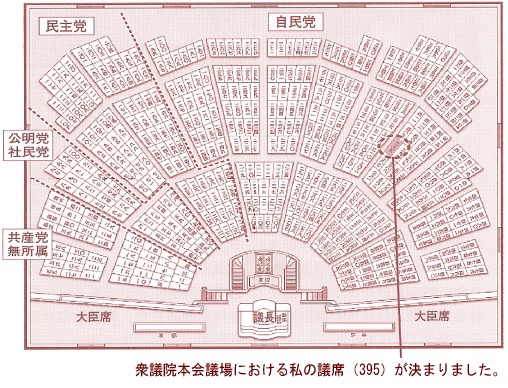

10月11日の衆議院本会議、続く14日の参議院本会議で郵政民営化法案が可決されました。前国会で廃案となった同法案は、8月の衆院解散と9月の総選挙という政治的激動を経て国民の皆様の大きな支持のもとで成立するに至ったのです。

10月11日の衆議院本会議、続く14日の参議院本会議で郵政民営化法案が可決されました。前国会で廃案となった同法案は、8月の衆院解散と9月の総選挙という政治的激動を経て国民の皆様の大きな支持のもとで成立するに至ったのです。

私はふと、NHK番組改変についての朝日新聞報道問題を思い起こしました。そして、私も報道陣から録音をされる対象になったのかと改めて認識し、身が引き締まる思いがしました。

私はふと、NHK番組改変についての朝日新聞報道問題を思い起こしました。そして、私も報道陣から録音をされる対象になったのかと改めて認識し、身が引き締まる思いがしました。

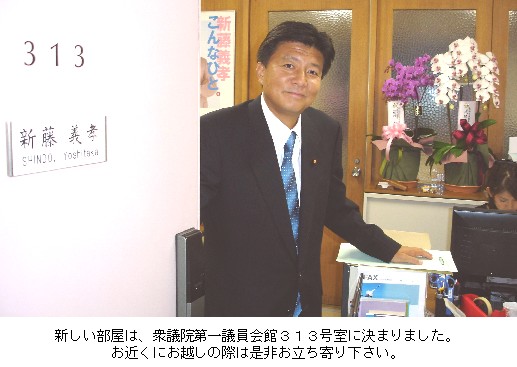

私を再び国政の場に送っていただいたのも、川口・鳩ヶ谷の街に住む一人ひとりの想いを国の政策に反映させるためのものであることと、すなわち、私は地元の皆様の代弁者であることを、改めて心に誓いました。

私を再び国政の場に送っていただいたのも、川口・鳩ヶ谷の街に住む一人ひとりの想いを国の政策に反映させるためのものであることと、すなわち、私は地元の皆様の代弁者であることを、改めて心に誓いました。

さらに、「日本再生に向けた未来の国家ビジョンを創造できる新世代の総理を」という理念から、20余名の自民党若手議員らとともに「新世代総理を創る会」を発足させました。

さらに、「日本再生に向けた未来の国家ビジョンを創造できる新世代の総理を」という理念から、20余名の自民党若手議員らとともに「新世代総理を創る会」を発足させました。 えようとする改革について、長期的視野に立った明瞭なビジョンが私たち国民に示されないことこそが問題なのです。

えようとする改革について、長期的視野に立った明瞭なビジョンが私たち国民に示されないことこそが問題なのです。 現在、我が国は構造上の激変期にあります。加速する少子高齢化と人口減少に伴うゼロ成長経済、勤労世代の社会保障負担の増加などに対し、従来の社会システムでは対応できない時代に突入していきます。

現在、我が国は構造上の激変期にあります。加速する少子高齢化と人口減少に伴うゼロ成長経済、勤労世代の社会保障負担の増加などに対し、従来の社会システムでは対応できない時代に突入していきます。

明るく元気な子ばかりで...と言いたいところなのですが、中にはちょっと「気になる子」もいます。それは、みんなが楽しく遊んでいる中ひとり無気力であったり、特にわけもなく攻撃的だったり、我が強くて通らないとバニックになる、などの行動を起こす子、などです。

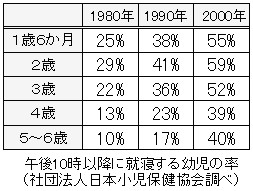

明るく元気な子ばかりで...と言いたいところなのですが、中にはちょっと「気になる子」もいます。それは、みんなが楽しく遊んでいる中ひとり無気力であったり、特にわけもなく攻撃的だったり、我が強くて通らないとバニックになる、などの行動を起こす子、などです。 右記の就寝時間についての調査結果を見ると、この20年間で、10時以降に寝る子どもは2倍以上に増えており、特に4~6歳という活動が活発になる年齢での夜更かし率は4倍にもなっています。

右記の就寝時間についての調査結果を見ると、この20年間で、10時以降に寝る子どもは2倍以上に増えており、特に4~6歳という活動が活発になる年齢での夜更かし率は4倍にもなっています。

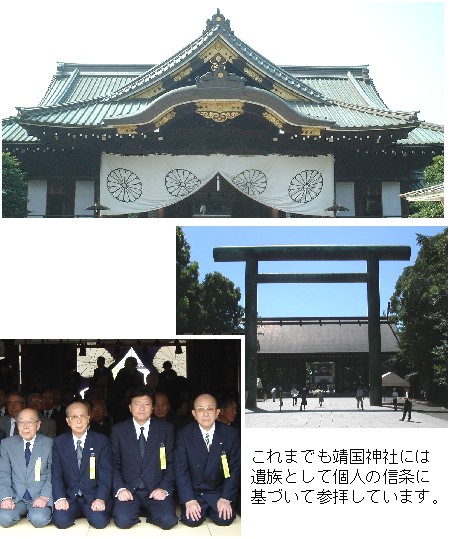

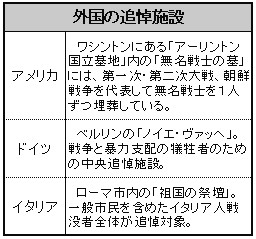

「新施設の建設は靖国神社を軽視することになる」という批判もありますが、新施設は決して靖国神社と競合させてはならず、全く別個の存在としなければなりません。

「新施設の建設は靖国神社を軽視することになる」という批判もありますが、新施設は決して靖国神社と競合させてはならず、全く別個の存在としなければなりません。

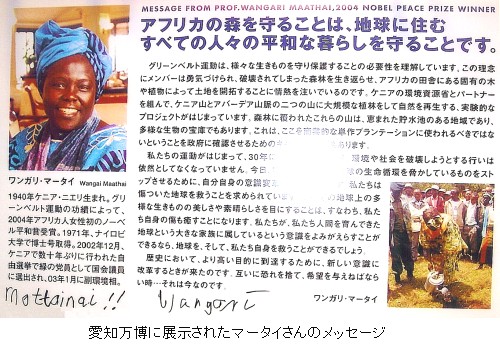

また、メタンやフロンなどの他の温室効果ガスはさらに急速に増加しています。このままでは21世紀末には二酸化炭素濃度は現在の2倍以上になり、地球全体の平均気温は今より1.4度以上上昇し、海面水位が最大88cm上昇するという予測もあります。

また、メタンやフロンなどの他の温室効果ガスはさらに急速に増加しています。このままでは21世紀末には二酸化炭素濃度は現在の2倍以上になり、地球全体の平均気温は今より1.4度以上上昇し、海面水位が最大88cm上昇するという予測もあります。 ル

ル

今年1月に設立したNPO法人 「M・D・Pかわぐち」。「環境美化と犯罪抑止に資するきれいな街づくり」を目指し様々な企画を展開する若手企業家さんたちの集まりです。

今年1月に設立したNPO法人 「M・D・Pかわぐち」。「環境美化と犯罪抑止に資するきれいな街づくり」を目指し様々な企画を展開する若手企業家さんたちの集まりです。

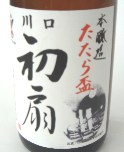

週刊新藤55・56合併号(「新たな名産品 生まれる!わが街の地酒」)でご紹介した川口産の日本酒「初扇」。6月5日に川口市木曽呂の水田で、この「初扇」を企画した川口食文化研究会の皆さんによる田植えが行われました。

週刊新藤55・56合併号(「新たな名産品 生まれる!わが街の地酒」)でご紹介した川口産の日本酒「初扇」。6月5日に川口市木曽呂の水田で、この「初扇」を企画した川口食文化研究会の皆さんによる田植えが行われました。

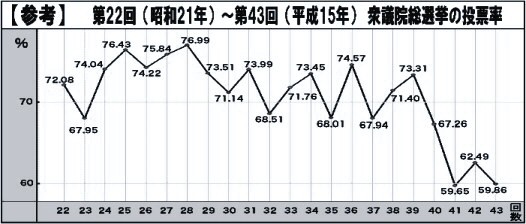

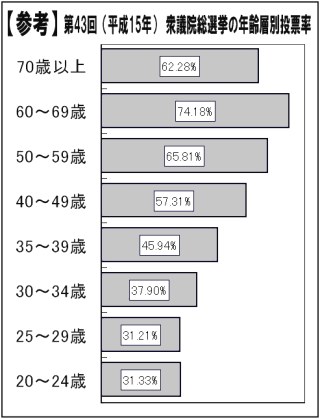

参考までに、今年埼玉県内で実施された市長選挙の投票率を調べてみると、吉田町・荒川村・大滝村を合併した 新「秩父市」の初代市長選挙を除き、軒並み驚くほどの低投票率です。

参考までに、今年埼玉県内で実施された市長選挙の投票率を調べてみると、吉田町・荒川村・大滝村を合併した 新「秩父市」の初代市長選挙を除き、軒並み驚くほどの低投票率です。

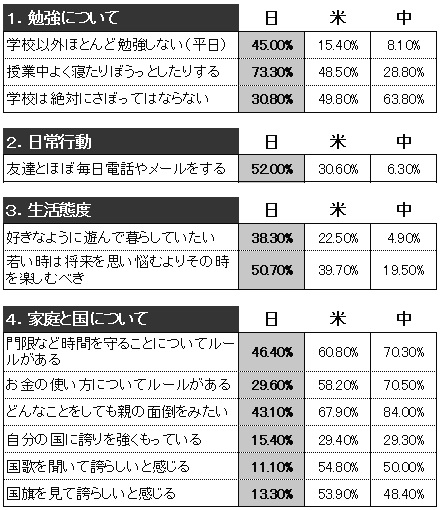

題は生涯をかけたテーマです。学力の低下、躾け、いじめや不登校、更には教育基本法の改正…現代の教育が抱える課題は数多くあります。しかし、最も重要なことは、制度や技術論ではなく、教育の根幹にある「社会が子どもを育てる力」を見直すことだと思っております。

題は生涯をかけたテーマです。学力の低下、躾け、いじめや不登校、更には教育基本法の改正…現代の教育が抱える課題は数多くあります。しかし、最も重要なことは、制度や技術論ではなく、教育の根幹にある「社会が子どもを育てる力」を見直すことだと思っております。 治に関心を持たせられない政治家にも非は多分にあります。明確な政策的主張も打ち出さず只ひたすら大声で名前を連呼するだけの選挙活動を行っていたのでは、若者が投票に行く気にならないのも無理はありません。

治に関心を持たせられない政治家にも非は多分にあります。明確な政策的主張も打ち出さず只ひたすら大声で名前を連呼するだけの選挙活動を行っていたのでは、若者が投票に行く気にならないのも無理はありません。

伺

伺 誇りを持って「私たちの街の酒」だと言えるよう、騎西町の蔵元さんと検討を重ねた結果、出来上がった酒がこの「初扇」です。そのコンセプトは、「毎日楽しめる。決して飲み飽きず、和洋問わず様々な食卓を和やかにしてくれる酒」。「川口の街とこの酒が、扇のように広がって欲しい」という願いを込めて「初扇」と名付けました。

誇りを持って「私たちの街の酒」だと言えるよう、騎西町の蔵元さんと検討を重ねた結果、出来上がった酒がこの「初扇」です。そのコンセプトは、「毎日楽しめる。決して飲み飽きず、和洋問わず様々な食卓を和やかにしてくれる酒」。「川口の街とこの酒が、扇のように広がって欲しい」という願いを込めて「初扇」と名付けました。

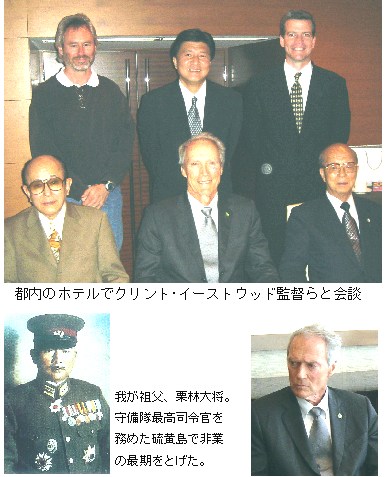

外務省から1本の電話が入りました。ハリウッドを代表する映画俳優にしてアカデミー賞受賞監督としても知られる巨匠が、硫黄島戦の映画化に着手。ついては、日本側の生還者や遺族から直に話を聞きたいというのです。

外務省から1本の電話が入りました。ハリウッドを代表する映画俳優にしてアカデミー賞受賞監督としても知られる巨匠が、硫黄島戦の映画化に着手。ついては、日本側の生還者や遺族から直に話を聞きたいというのです。

重要な戦略的価値をもつ島でした。日本への空襲の中継基地としたい米軍は、1945年2月19日、海兵隊6万人を先頭に計15万人で攻撃を開始しました。

重要な戦略的価値をもつ島でした。日本への空襲の中継基地としたい米軍は、1945年2月19日、海兵隊6万人を先頭に計15万人で攻撃を開始しました。 聞のゲリラ戦を展開。36日間にわたり激しい抵抗を続けましたが、3月26日、約800人による突撃を最後に、栗林司令官を始めとする日本軍の組織的戦闘は終了しました。栗林は砲弾を受けた後、部下に「司令官の首を敵に渡すな」と言い残して戦死。その遺骨は未だ発見されていません。

聞のゲリラ戦を展開。36日間にわたり激しい抵抗を続けましたが、3月26日、約800人による突撃を最後に、栗林司令官を始めとする日本軍の組織的戦闘は終了しました。栗林は砲弾を受けた後、部下に「司令官の首を敵に渡すな」と言い残して戦死。その遺骨は未だ発見されていません。 私の母の実家に今でも大切に保管されている「たこちゃんへ」という書き出しで始まる一連の手紙。それらは信州に疎開していた幼い娘、たか子へ宛てたものです。

私の母の実家に今でも大切に保管されている「たこちゃんへ」という書き出しで始まる一連の手紙。それらは信州に疎開していた幼い娘、たか子へ宛てたものです。 た。そしてそれは、他の兵士も同じだったに違いありません。

た。そしてそれは、他の兵士も同じだったに違いありません。

議席を失った浪人の私を、沢山の方々が暖かく囲んで下さり、綿貫前衆議院議長の音頭で皆様と行った乾杯、あの時の一体感を、私は決して忘れることはありません。

議席を失った浪人の私を、沢山の方々が暖かく囲んで下さり、綿貫前衆議院議長の音頭で皆様と行った乾杯、あの時の一体感を、私は決して忘れることはありません。 の

の たりします。子育てに関する相談は園長として私が担当しており、教育政策や小児医療の充実は切実な願いなのです。

たりします。子育てに関する相談は園長として私が担当しており、教育政策や小児医療の充実は切実な願いなのです。

春

春 11

11

迎えてくれます。またセンター南側、見沼用水沿い700mにわたる桜の遊歩道も見ものです。

迎えてくれます。またセンター南側、見沼用水沿い700mにわたる桜の遊歩道も見ものです。

きな公園が広がります。3.1haもの広大な面積を誇るリリアパークと名づけられたこの公園は市民の憩いの場となっており、ゆったりとした気持ちで桜を観賞できます。

きな公園が広がります。3.1haもの広大な面積を誇るリリアパークと名づけられたこの公園は市民の憩いの場となっており、ゆったりとした気持ちで桜を観賞できます。

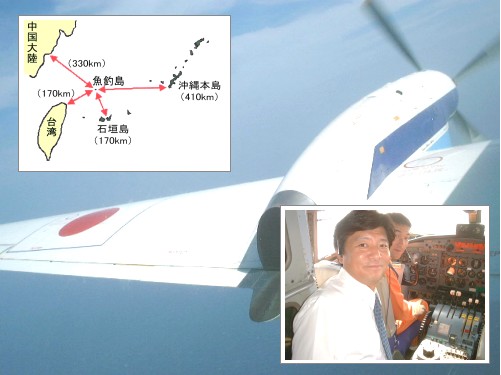

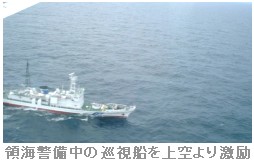

第二次世界大戦後は一時的に連合国の管理下に置かれましたが、1972年には日本に返還。島は開拓者の子孫が所有する民有地で、現在も日本政府が貸借契約を結んでおり、日本の実効支配は依然継続しています。

第二次世界大戦後は一時的に連合国の管理下に置かれましたが、1972年には日本に返還。島は開拓者の子孫が所有する民有地で、現在も日本政府が貸借契約を結んでおり、日本の実効支配は依然継続しています。 船

船

「ハニーズ」というチームも誕生しています。

「ハニーズ」というチームも誕生しています。

刺身や和え物、吸い物などに彩りを添える「つまもの野菜」。目で食べるとも言われる日本料理には欠かせない引き立て役です。その中でも高級食材として用いられている「ぼうふう」の9割以上が私たちの街でつくられていることを、皆さんはご存じでしょうか?

刺身や和え物、吸い物などに彩りを添える「つまもの野菜」。目で食べるとも言われる日本料理には欠かせない引き立て役です。その中でも高級食材として用いられている「ぼうふう」の9割以上が私たちの街でつくられていることを、皆さんはご存じでしょうか?

もやし生姜は土むろで栽培するため設備管理が難しく、やがて姿を消してしまいました。その名残として、現在では夏物の筆生姜(1本ずつ切り、これを30本の束とする)として、7月上旬より10月下旬頃まで東京二大市場(築地・太田)に出荷されています。この二市場で取り扱う量の70%はこの神根北部の産であり、仲卸業者の手を経て遠く関西及び東北・北海道まで出回っています。

もやし生姜は土むろで栽培するため設備管理が難しく、やがて姿を消してしまいました。その名残として、現在では夏物の筆生姜(1本ずつ切り、これを30本の束とする)として、7月上旬より10月下旬頃まで東京二大市場(築地・太田)に出荷されています。この二市場で取り扱う量の70%はこの神根北部の産であり、仲卸業者の手を経て遠く関西及び東北・北海道まで出回っています。 ぼうふうは、

ぼうふうは、

2月3日、自民党本部で開かれた日露非核化協力推進議員連盟(会長:野呂田芳成先生)に顧問として出席しました。ロシア退役原潜解体事業「希望の星」の進捗状況について外務省側より説明があり、私が外務大臣政務官時代に手がけたヴィクターⅢ級原潜の解体が完了したとの報告を受けるとともに、核汚染された退役原潜が日本海を始めとする環境に与える可能性についての質問をさせていただきました。同議連では政府方針として今後さらに5隻の解体作業について協力していくことなどを確認しました。

2月3日、自民党本部で開かれた日露非核化協力推進議員連盟(会長:野呂田芳成先生)に顧問として出席しました。ロシア退役原潜解体事業「希望の星」の進捗状況について外務省側より説明があり、私が外務大臣政務官時代に手がけたヴィクターⅢ級原潜の解体が完了したとの報告を受けるとともに、核汚染された退役原潜が日本海を始めとする環境に与える可能性についての質問をさせていただきました。同議連では政府方針として今後さらに5隻の解体作業について協力していくことなどを確認しました。 省大臣政務官として戦後実に57年ぶりに日本政府の一員として初めて極東ロシアの軍港の町・ウラジオストクを訪問しました。昼間でも零下20度を超える厳寒の地で、原潜解体を実施する造船所を視察すると共に、現地の政府・軍関係者と膝詰めの談判を行い、場合によっては事業の廃止・資金の引き上げも辞さない覚悟で交渉を行いました。そして、現地関係者の熱い情熱と、事業が進まない理由が遠く離れたモスクワにあるロシア政府内部の問題であることを確認した私は、帰国後、川口外務大臣に状況を報告すると共に事態を打開する新提案を行いました。

省大臣政務官として戦後実に57年ぶりに日本政府の一員として初めて極東ロシアの軍港の町・ウラジオストクを訪問しました。昼間でも零下20度を超える厳寒の地で、原潜解体を実施する造船所を視察すると共に、現地の政府・軍関係者と膝詰めの談判を行い、場合によっては事業の廃止・資金の引き上げも辞さない覚悟で交渉を行いました。そして、現地関係者の熱い情熱と、事業が進まない理由が遠く離れたモスクワにあるロシア政府内部の問題であることを確認した私は、帰国後、川口外務大臣に状況を報告すると共に事態を打開する新提案を行いました。 川口大臣の理解を得た上で、私はこの提案を実現させるため、内閣や自民党の有力者を個別に訪ね説明に当たりました。そして遂には小泉総理にこの提案が届き、了承されるに至ったのです。

川口大臣の理解を得た上で、私はこの提案を実現させるため、内閣や自民党の有力者を個別に訪ね説明に当たりました。そして遂には小泉総理にこの提案が届き、了承されるに至ったのです。

現在日本とロシアは隣国として新しい友好関係を創り出そうとあらゆる分野で協力関係を推し進めております。日露関係をさらに発展させるには北方領土問題の解決が不可欠ですが、そのためにも、政治・経済・文化等の交流を深め、両国国民が直接触れ合ってお互いを理解しあうことが何よりも有効です。

現在日本とロシアは隣国として新しい友好関係を創り出そうとあらゆる分野で協力関係を推し進めております。日露関係をさらに発展させるには北方領土問題の解決が不可欠ですが、そのためにも、政治・経済・文化等の交流を深め、両国国民が直接触れ合ってお互いを理解しあうことが何よりも有効です。

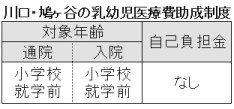

川口市や鳩ヶ谷市の場合には、埼玉県からの補助(対象年齢は通院が4歳未満、入院が小学校就学前まで)を受けた上で、通院時の対象年齢を小学校就学前までに引き上げ、一部自己負担金分を補助する等の拡大措置を行い、乳幼児の医療費を実質無料としています。

川口市や鳩ヶ谷市の場合には、埼玉県からの補助(対象年齢は通院が4歳未満、入院が小学校就学前まで)を受けた上で、通院時の対象年齢を小学校就学前までに引き上げ、一部自己負担金分を補助する等の拡大措置を行い、乳幼児の医療費を実質無料としています。