平成3 0 年4 月2 0 日

発表: 午後7 時

発表: 午前1 1 時25分

内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「向陽紅20」からワイヤー様の

ものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「こ

こは、日本の排他的経済水域である。我が国の事前の許可又は同意のない調査活

動は認められない。調査の中止を求める」旨の中止要求を実施しました。

平成3 0 年4 月1 9 日

発表: 午後4 時20分

昨年の春から初夏にかけて頻発した中国海洋調査船による違法活動が、また始まりました。

昨年の春から初夏にかけて頻発した中国海洋調査船による違法活動が、また始まりました。

中国側が調査内容を明かさないので事実確認できませんが、最近の報道(2018年4月14日付け読売新聞 等)で中国がレアアースや海底熱水鉱床など海底資源類を採取していたことが判明しました。

2007年以降に中国の研究者が発表した、少なくとも30本の学術論文で調査内容に言及しているというのです。

なぜ中国は海のルールを守らないのか!

中国の違法海洋調査問題は海保がその度に発表するのですが、尖閣諸島への中国公船の接近や侵入事案のようには報道されないことが多く、国民に事実が届けられないことがあります。

そのため、一人でも多くの方に日本の海で起きていることをお知らせしたく、海上保安庁が出す通報を逐一私のFBでも紹介させていただいております。

我が国の海域から出入りするたびに通報が出ますので、同一事案について何回も通報が出され、退出するまで続けられます。

この問題は、本年も海が穏やかになるこの時期から頻発する可能性があります。

自民党の領土特命委員会を開催し、政府から報告を受け対応を議論したいと思いますが、取り急ぎ皆さまにお知らせいたします。

〇中国海洋調査船「向陽紅20」の視認について(第1報)

4月19日午後零時1分頃、大正島の北北東152キロメートルの我が国排他的経済水域において、南西向け航行中の中国海洋調査船「向陽紅20」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、日本の排他的経済水域である。我が国の事前の許可又は同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める」旨の中止要求を実施しました。

第十一管区海上保安本部

平成3 0 年4 月1 9 日

発表: 午後4 時20分

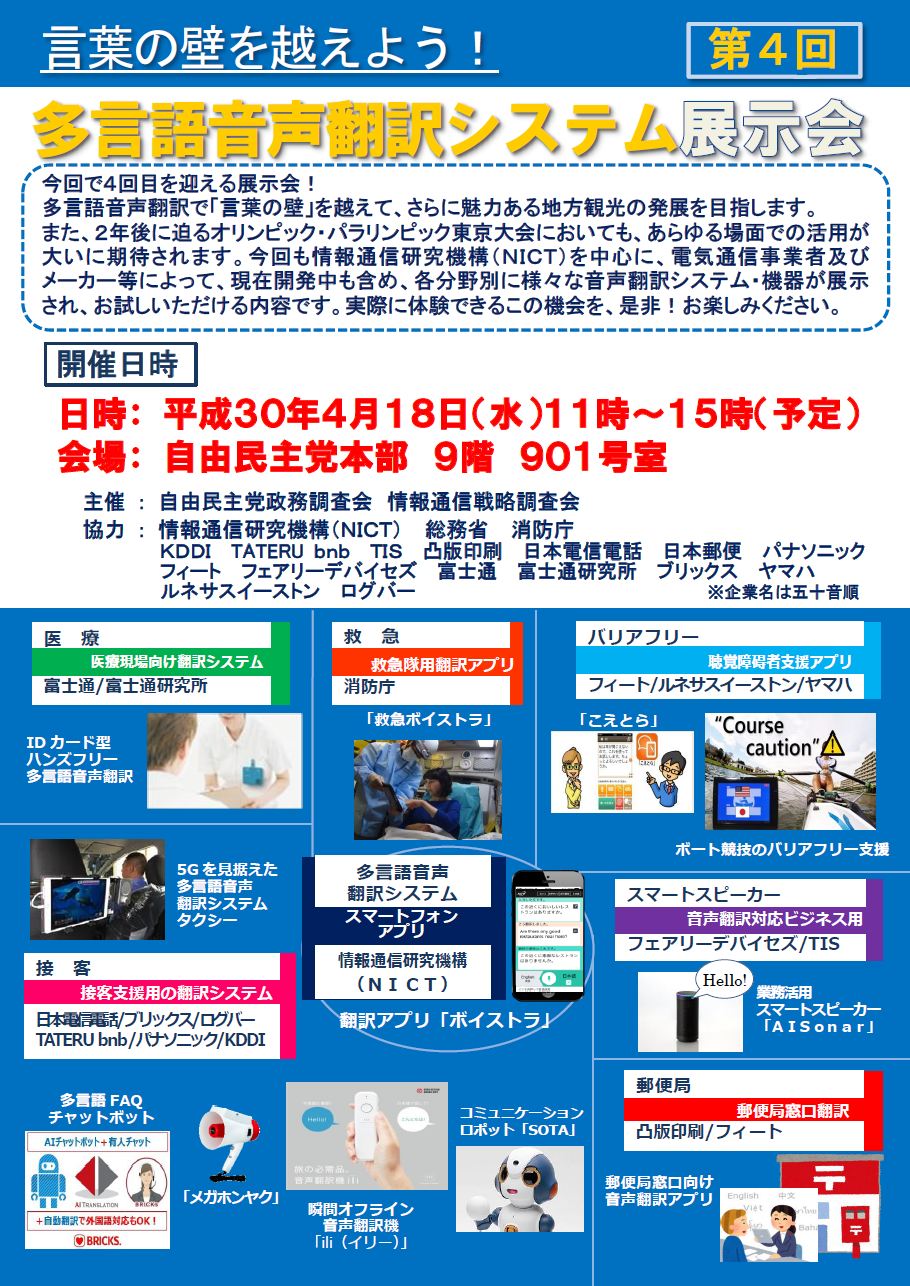

4月18日、自民党本部で私が総務大臣時代にプロジェクトネームをつけた、「言葉の壁を越えよう!多言語音声翻訳システム」(グローバル コミュニケーション計画)の第4回展示会が開催されました。

4月18日、自民党本部で私が総務大臣時代にプロジェクトネームをつけた、「言葉の壁を越えよう!多言語音声翻訳システム」(グローバル コミュニケーション計画)の第4回展示会が開催されました。

第1回目の出展企業は1社のみでしたが、今回は30社が参加し、現在開発中も含め、各分野別に様々な最新の音声翻訳システム・機器をプレゼンしてくれました。

ベースアプリとなる「Voice Tra (ボイストラ)」にもいよいよディープラーニング機能をもたせたAIが装着され、さらに高度な翻訳変換が実現することになります。

たくさんの人でごった返した会場では、ボイストラを活用した、駅の改札やタクシー、病院の診察室、消防救急隊、などすでに実用されているもののデモンストレーションが行われました。

たくさんの人でごった返した会場では、ボイストラを活用した、駅の改札やタクシー、病院の診察室、消防救急隊、などすでに実用されているもののデモンストレーションが行われました。

4回目となる今回は、さらに郵便局窓口での活用や民泊サービスへの応用など新しい試みも紹介され、ますます開発が進んでいることがわかります。

ボイストラは、総務省管轄の独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)がもともと開発し、研究を進めておりましたが、私が研究所を視察した際に有用性を感じ、予算を大幅拡充した上に、それまで無かったAIによる言語変換システムを導入するなど推進体制を強化しました。

ボイストラは、総務省管轄の独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)がもともと開発し、研究を進めておりましたが、私が研究所を視察した際に有用性を感じ、予算を大幅拡充した上に、それまで無かったAIによる言語変換システムを導入するなど推進体制を強化しました。

また、首相官邸の会議で私から安倍総理や麻生副総理など多くの閣僚に直接デモンストレーションを行ったこともあります。

総務省挙げての取り組みで政策のプライオリティを上げ、2020東京オリンピック・パラリンピック開催までに実用化する目標を政権内で共有しています。

ホテルのフロントや商店、駅の改札やタクシーなど交通機関、医療機関、観光案内など様々な場所で必要な言語変換の精度を向上させるべく、NICTを中心に民間企業の参画も得ていくつものプロジェクトが同時並行に動いています。

ホテルのフロントや商店、駅の改札やタクシーなど交通機関、医療機関、観光案内など様々な場所で必要な言語変換の精度を向上させるべく、NICTを中心に民間企業の参画も得ていくつものプロジェクトが同時並行に動いています。

私が海外視察の際には、あらゆる国の大臣たちに目の前でデモンストレーションを行い、日本の革新的かつ高度な技術のアピールすることで、ICT分野の二国間協力の覚書をたくさんの国々と締結することができたのです。

2年後に迫る東京オリンピック・パラリンピックにおいても、あらゆる場面での活用が大いに期待できる多言語音声翻訳システムを活用したグローバル・コミュニケーション計画。1人でも多くの方に、知っていただければと思います。

4月15日、NHK日曜討論に出演しました。生放送ぶっつけ本番の各党真剣勝負の場です。

私は政府を支える与党としての責任が視聴者の皆さまに伝わるように心がけると共に、野党の皆さんの意見もよく聞き議論の本質はどこにあるかを浮き上がらせたい、と思っています。

森友、加計、イラク日報といったそれぞれの問題について、公文書管理上の問題と政治的判断の問題、ガバナンスに関わることに分けて考えるべきと主張しました。

自民党に設置した公文書管理に関する改革検討委員長として、速やかに政府に提言を申し入れらるよう作業してまいります。

働き方改革法案は、少子高齢・人口減少社会を迎えた我が国が、経済を維持し成長を続けていくために何としても実現しなかればならない、国の根幹に関わることであり、きちんとした説明とていねいな議論を粘り強く続けていく決意を伝えました。

最後の北朝鮮問題は時間が少なくなる中、北が話し合いを求めてきたのは国際社会を巻き込んで圧力を高めてきた日本の外交戦略の成果であり、今週の訪米では安倍総理がトランプ大統領との会談で、さらに日米連携が深まる見通しを発言しました。

4月15日(日)、NHK『日曜討論』に生出演いたします。

与野党の政策責任者が集まり、公文書をめぐる問題など後半国会における主要な課題について討論を行います。ご都合よろしければ是非ご覧ください。

【放送日時】

・4月15日(日)午前9:00~10:00<生放送>

【チャンネル】

・NHK総合テレビ・ラジオ第1

*NHKオンデマンドで配信予定

【主な内容】

・公文書をめぐる問題と管理のあり方について

・働き方改革について

・北朝鮮をめぐる問題について

【出演者】

・自民党 新藤義孝 政務調査会長代理

・公明党 石田祝稔 政務調査会長

・立憲民主党 長妻昭 政務調査会長

・希望の党 階 猛 幹事長代理

・民進党 足立伸也 政務調査会長

・日本共産党 笠井亮 政策委員長

・日本維新の会 浅田均 政務調査会長

(写真は、前回出演した際のものです。)

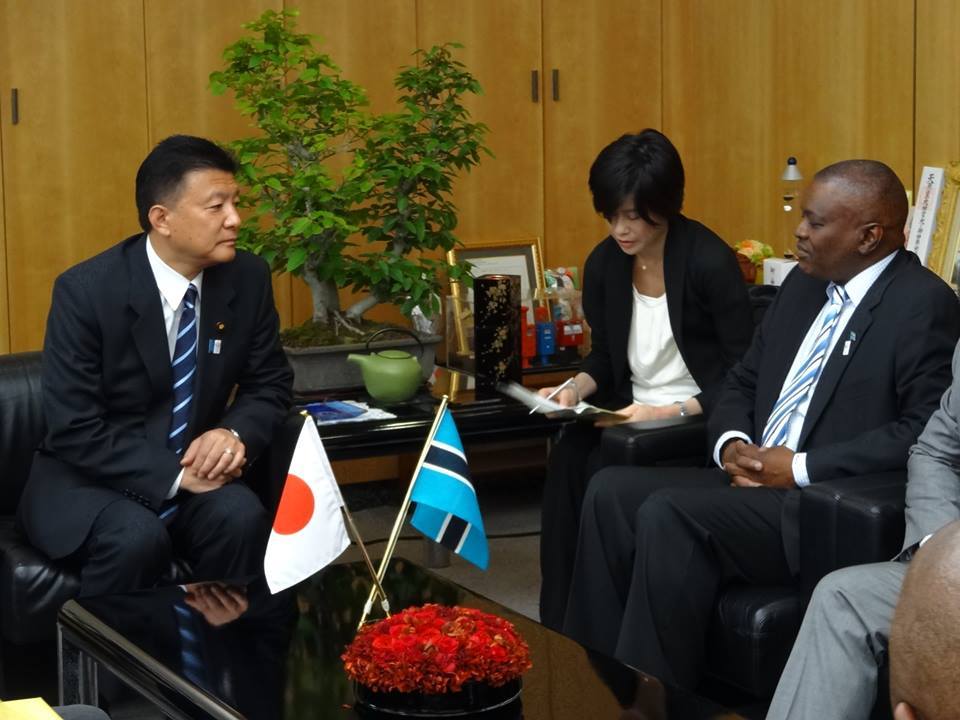

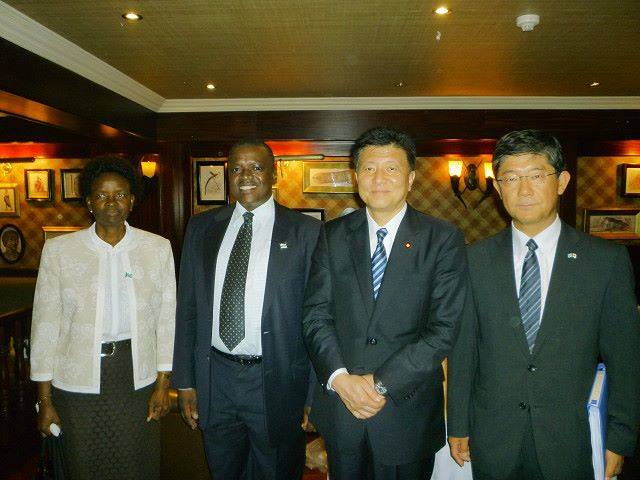

1日は大統領就任式典の機会を利用して、ケディキルウェ元副大統領やプソハボロネ族長会議議長、モイトイ外務大臣(4月4日付で地方自治地域開発大臣に閣内異動)、

1日は大統領就任式典の機会を利用して、ケディキルウェ元副大統領やプソハボロネ族長会議議長、モイトイ外務大臣(4月4日付で地方自治地域開発大臣に閣内異動)、 また、マシシ現大統領と共に地デジやICTのもう一人の担当大臣であったモレフィ・インフラ住宅開発大臣(4月4日付で大統領府公共政策担当大臣に閣内異動)を日本大使公邸にお招きし、5年ぶりの会談を行いました。

また、マシシ現大統領と共に地デジやICTのもう一人の担当大臣であったモレフィ・インフラ住宅開発大臣(4月4日付で大統領府公共政策担当大臣に閣内異動)を日本大使公邸にお招きし、5年ぶりの会談を行いました。

関係資料と緊急決議をご覧ください。

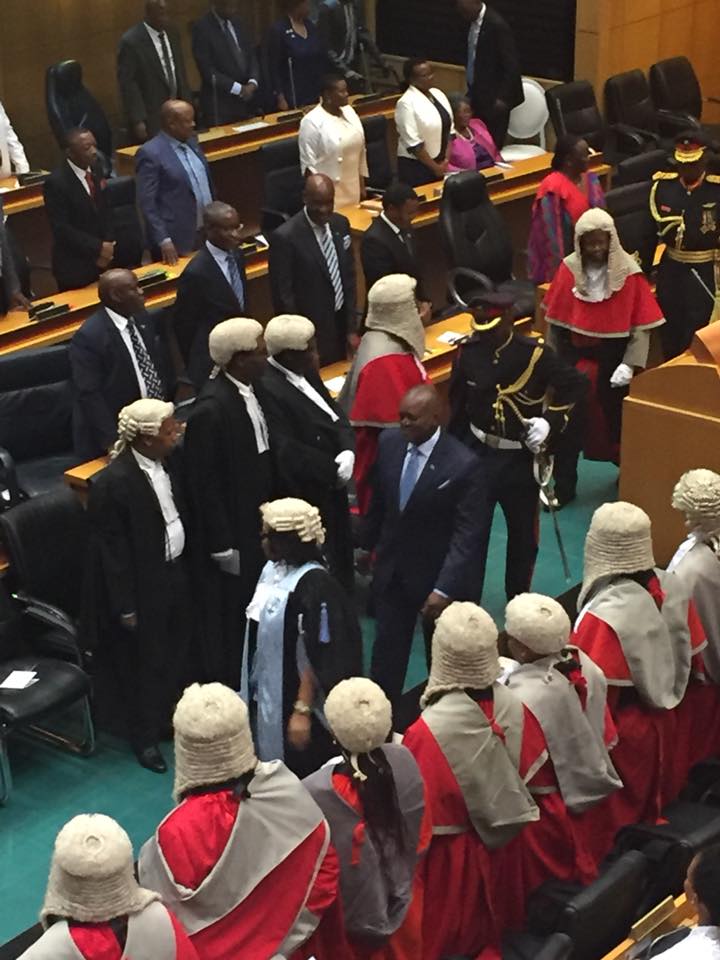

4月1日、アフリカのボツワナ共和国のマシシ大統領就任式典が開催され、安倍総理の特使として私が日本国を代表して参列いたしました。

〇外務省HP《新藤衆議院議員(総理特使)のボツワナ訪問(結果)》

午前8時の開始を前に、首都ハボローネは早朝よりまさかの豪雨となり、会場の国会議事堂前広場での式典は急遽議会内に変更されました。

せっかくのお祝いが…と心配しましたが、雨の少ないボツワナではむしろ恵みの雨と喜ばれたようです。

せっかくのお祝いが…と心配しましたが、雨の少ないボツワナではむしろ恵みの雨と喜ばれたようです。

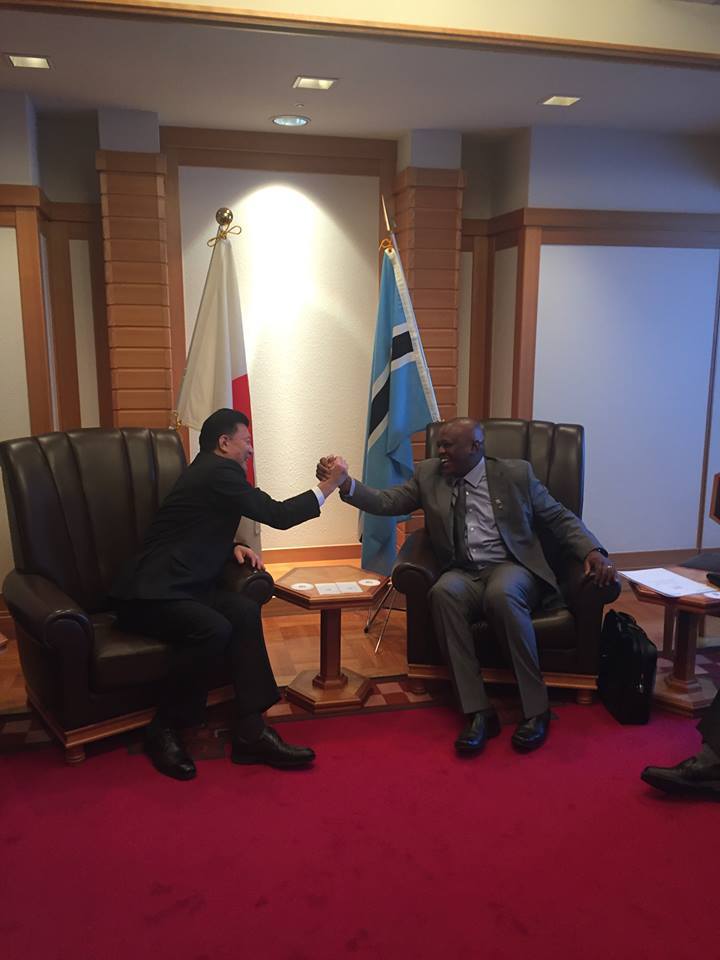

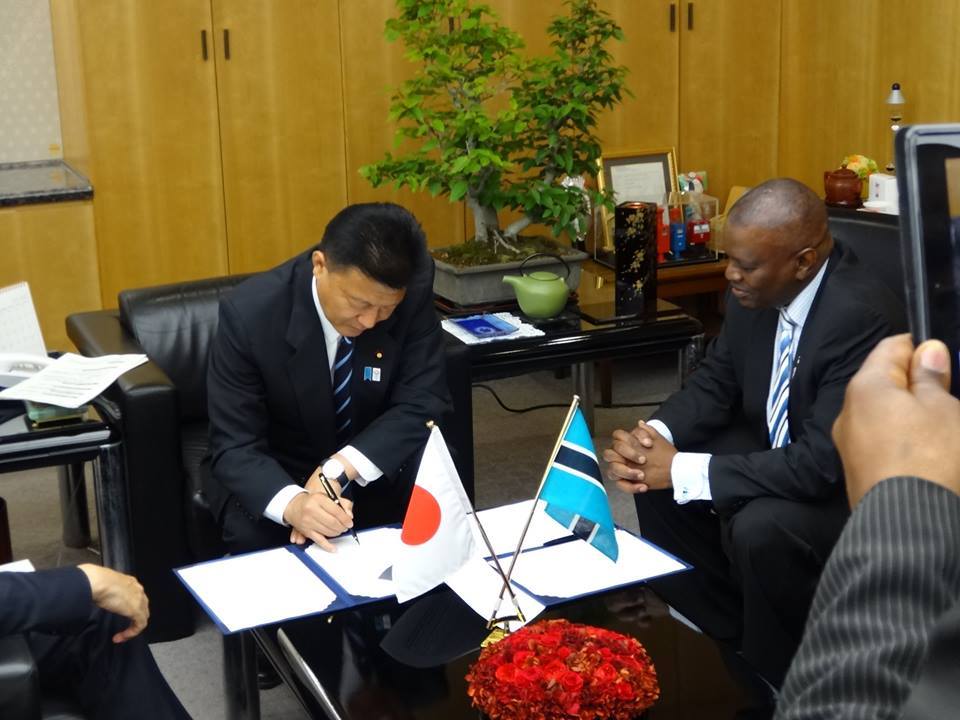

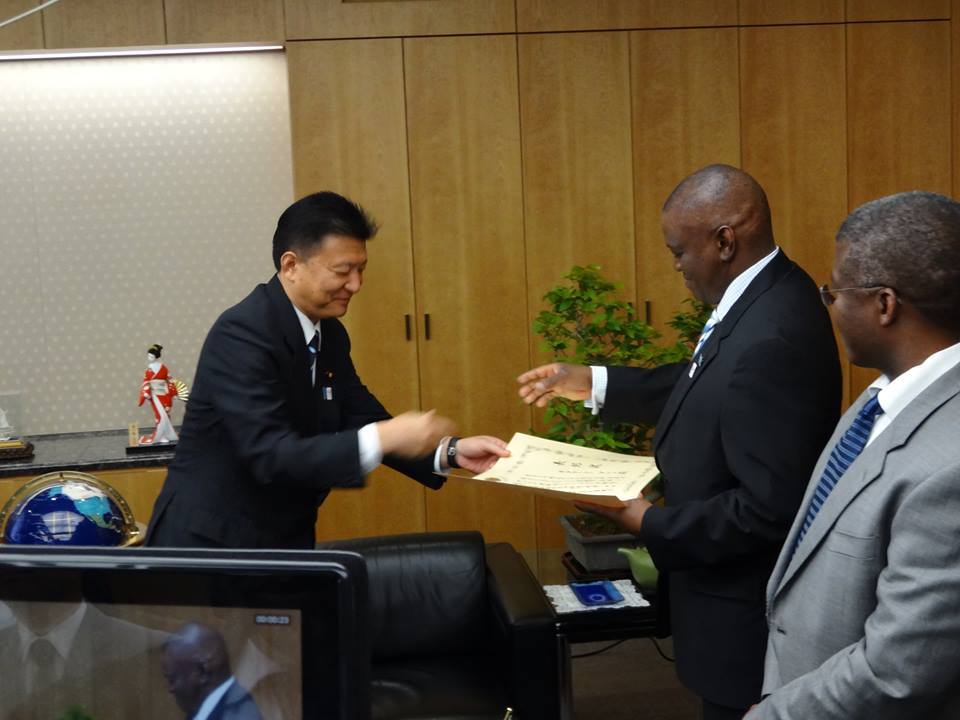

今回大統領に就任したマシシさんは、ボツワナ公共政策担当大臣として2013年7月に来日した際に総務大臣室で会談して以来意気投合し、私が進めていた地デジ日本方式の世界展開を受け、アフリカ大陸で唯一となる日本方式の採用に強力なリーダーシップを発揮してくれた方です。

今回大統領に就任したマシシさんは、ボツワナ公共政策担当大臣として2013年7月に来日した際に総務大臣室で会談して以来意気投合し、私が進めていた地デジ日本方式の世界展開を受け、アフリカ大陸で唯一となる日本方式の採用に強力なリーダーシップを発揮してくれた方です。

2014年1月の私のボツワナ訪問、2017年1月のマシシ副大統領来日時の面談と、わずか5年の間で4回の交流を重ね、その間に手紙のやり取りも続けてきた、互いに親愛と信頼を寄せる特別な友人です。

2014年1月の私のボツワナ訪問、2017年1月のマシシ副大統領来日時の面談と、わずか5年の間で4回の交流を重ね、その間に手紙のやり取りも続けてきた、互いに親愛と信頼を寄せる特別な友人です。

就任演説の中では若者の雇用や教育、医療、ICTの活用など新しい国づくりの希望を高らかに唱い上げると共に、自分を含むこれまでの5代大統領の中で、母親存命中に就任した初の大統領であると宣言し、56歳の大統領への期待と共に会場から盛んな拍手が送られました。

今回の両国間の外交対応は極めて異例かつ特別なものでした。ボツワナは近年の大統領就任式に海外から賓客を招待しておらず、今回もボツワナ側からは招待の予定は無いとの事務的返事が来ておりました。

今回の両国間の外交対応は極めて異例かつ特別なものでした。ボツワナは近年の大統領就任式に海外から賓客を招待しておらず、今回もボツワナ側からは招待の予定は無いとの事務的返事が来ておりました。

しかし私は一年ほど前より外務省に対し、もしマシシ大統領が誕生するなら日本は特別な対応をするべきと主張し、日本側は緻密な外交アプローチを行なっていたのです。

その日本側の想いは式典直前になってマシシ大統領本人の耳に入り、ボツワナ政府は日本政府に対し「新藤義孝氏を招待する」という特使を指名した極めて異例な招待状を日本に送ってまいりました。

その日本側の想いは式典直前になってマシシ大統領本人の耳に入り、ボツワナ政府は日本政府に対し「新藤義孝氏を招待する」という特使を指名した極めて異例な招待状を日本に送ってまいりました。

国会中であり外務委員会・筆頭理事である私の海外渡航は、衆議院の議会運営委員会の同意がないと許可されません。ありがたいことに国会の手続きは極めて短期間に各党・各会派の理解

を得ることが出来ました。私も四月初めの週末は入園式を始め沢山の大事な予定がありましたが、全てキャンセルしてマシシ大統領の想いを受け止めさせていただきました。

結果として今回の大統領就任式での他国の特使参加は無かった様で、各国は現地の外交団が出席する中で、特使が参列したのは日本のみという外交的成果を挙げることが出来ました。

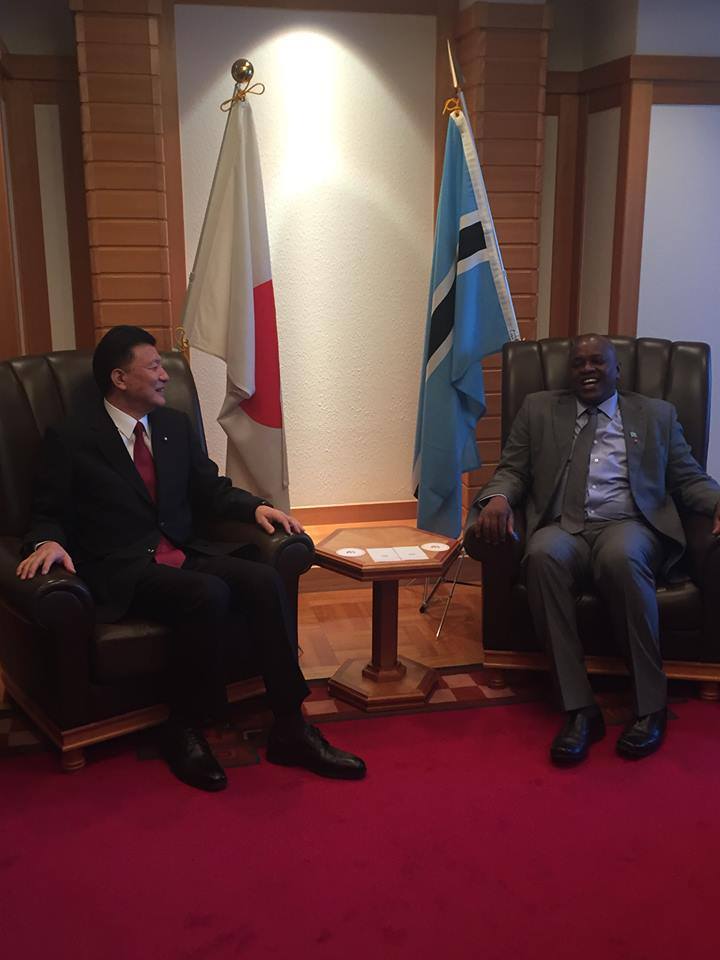

さらに当日は超多忙の大統領との個別会談を行いましたが、事前には日程をセットする余裕が無く、就任式後のレセプション会場内で私を見つけた大統領がその場で秘書官に指示して決まるという、現場対応だったのです。

さらに当日は超多忙の大統領との個別会談を行いましたが、事前には日程をセットする余裕が無く、就任式後のレセプション会場内で私を見つけた大統領がその場で秘書官に指示して決まるという、現場対応だったのです。

マシシ大統領は、「新藤特使が就任式に出席する意向を示されていると知った時には、深く感動した。短時間の就任式への出席のために、決して近くはない日本からわざわざ訪ねてくれて本当に嬉しい。」と喜んでくれました。

私からはマシシさんのこれまでの日本への貢献に改めて感謝し、「親愛なる友人が大統領に就任されたことを誇りに思い、心から祝福する。」と祝意を伝えました。

そしてボツワナの明るい未来のために重責を担う政治家としての覚悟を讃え、体調に留意の上大活躍してほしいとの期待を込めて堅い抱擁を交わしました。

そしてボツワナの明るい未来のために重責を担う政治家としての覚悟を讃え、体調に留意の上大活躍してほしいとの期待を込めて堅い抱擁を交わしました。

世界の国々との外交は複雑かつ専門・複合的であって、互いが国益をかけ総合的な戦略のもとで日々しのぎを削る冷徹な場です。一方で個人的な信頼と友情により個別の成功体験を積み重ねていくことが、国同士の良好な関係を産み出す原動力になることもあります。

ボツワナは決して大きな国ではありませんが、政治が安定し、テロや地域紛争などの脅威も小さく、ICT始め技術や科学的分野への関心が高い将来有望な国です。

マシシ新大統領ならではの新たな飛躍を祈りつつ、日本としても様々な貢献をしていきたいと考えています。

3月30日、深夜便で出発しアフリカのボツワナ共和国に出張いたします。

3月30日、深夜便で出発しアフリカのボツワナ共和国に出張いたします。

この度かねてより親交のあったマシシ氏が大統領に就任されました。4月1日に大統領就任式を行うにあたり、嬉しいことに私を指名して招待状が日本に届いたのです。

日本政府は安倍総理の特使として、私を派遣することになり、安倍総理からマシシ大統領宛の親書を携え出席いたします。

マシシ氏とは2013年7月、私が総務大臣在任中、公共政策担当大臣として訪日された際に初めてお会いしました。

翌2014年1月、総務大臣として私がボツワナ訪問をした際にもお会いし、さらに親交を深めました。

翌2014年1月、総務大臣として私がボツワナ訪問をした際にもお会いし、さらに親交を深めました。

私は総務大臣当時、地デジの日本方式を世界展開させる方針を打ち出し、アフリカ、中南米、東南アジア、南アジアなど世界各国に働きかけを行っておりました。

私は総務大臣当時、地デジの日本方式を世界展開させる方針を打ち出し、アフリカ、中南米、東南アジア、南アジアなど世界各国に働きかけを行っておりました。

ボツワナとは度重なる交渉を行い、結果としてアフリカ大陸唯一の日本方式採用国になってくれたのです。

ボツワナとは度重なる交渉を行い、結果としてアフリカ大陸唯一の日本方式採用国になってくれたのです。

その際の交渉相手だったのがマシシ氏でした。

そして、昨年の1月、副大統領として訪日された際には、地デジ普及の功績により受賞された旭日大綬章(2015年秋の叙勲)のお祝いを伝え、次の再会を約束し、楽しい会談を終えました。

そして、昨年の1月、副大統領として訪日された際には、地デジ普及の功績により受賞された旭日大綬章(2015年秋の叙勲)のお祝いを伝え、次の再会を約束し、楽しい会談を終えました。

この度、大統領として再会できることは、私にとっても、大変喜ばしく嬉しいことです。

この度、大統領として再会できることは、私にとっても、大変喜ばしく嬉しいことです。

ドバイと南アフリカのヨハネスブルグで乗り継ぎ、首都ハボローネまで20時間30分という長いフライトになりますが、精一杯務めてまいります。

3月25日、自民党大会の後はこれまた桜が満開の学習院大学の講堂で行われた「アナトリア考古学研究所」によるトルコの古代遺跡調査報告会に行きました。

2014年7月、私は総務大臣としてトルコ出張した際に、アナトリア高原にあるカマン・カレホユック遺跡とビュクリュカレ遺跡に立ち寄り、長年にわたり調査活動を続けている考古学者の大村幸弘先生・松村公仁先生にご案内をいただきました。

2014年7月、私は総務大臣としてトルコ出張した際に、アナトリア高原にあるカマン・カレホユック遺跡とビュクリュカレ遺跡に立ち寄り、長年にわたり調査活動を続けている考古学者の大村幸弘先生・松村公仁先生にご案内をいただきました。

ヨーロッパとアジアを結ぶ交通の要衝にあるこの地では、遺跡の下にその前の遺跡が重なって発見され、それが何千年にわたって積み重なっているということです。

ヨーロッパとアジアを結ぶ交通の要衝にあるこの地では、遺跡の下にその前の遺跡が重なって発見され、それが何千年にわたって積み重なっているということです。

カマン遺跡ではオスマン帝国時代から新石器時代までの文化層が堆積しており、現在はBC:4.000年前、メソポタミア文明より古い時代の遺跡の調査まで辿り着いたとのことです。

カマン遺跡ではオスマン帝国時代から新石器時代までの文化層が堆積しており、現在はBC:4.000年前、メソポタミア文明より古い時代の遺跡の調査まで辿り着いたとのことです。

その下にもっと古い時代の遺跡があるとのことで、以前大村先生より伺った際にはBC:8.000年位まで遡れる可能性がある、と言われておりました。

もし一万年前の文明の跡が発見できれば、人類の歴史を変えることになる可能性があります。

こうした「人類の年表」を作る作業と言われる発掘調査を行っているのは、世界で大村先生のチームだけなのです。

これだけ価値ある発掘ですが、残念ながら一般に知られることは少なく、カマン遺跡・考古学博物館は、トルコ観光に訪れた日本人の八割が訪れるというカッパドキアに行く途中にありますが、これまで日本人が立ち寄ることはほとんどありませんでした。

これだけ価値ある発掘ですが、残念ながら一般に知られることは少なく、カマン遺跡・考古学博物館は、トルコ観光に訪れた日本人の八割が訪れるというカッパドキアに行く途中にありますが、これまで日本人が立ち寄ることはほとんどありませんでした。

私はこの素晴らしい遺跡調査をより多くの日本人に知ってもらうため、在トルコ日本大使館にPRを依頼したり、JTBなど旅行会社に対しツアールートに組み込んではどうか、と働きかけたたこともあります。

私はこの素晴らしい遺跡調査をより多くの日本人に知ってもらうため、在トルコ日本大使館にPRを依頼したり、JTBなど旅行会社に対しツアールートに組み込んではどうか、と働きかけたたこともあります。

本日の報告会冒頭では、昨年6月よりより週に2〜3台の日本人観光客を乗せたツアーバスが訪ね、2千人を超える方が訪ねているとの報告がありました。

本日の報告会冒頭では、昨年6月よりより週に2〜3台の日本人観光客を乗せたツアーバスが訪ね、2千人を超える方が訪ねているとの報告がありました。

またアナトリア考古学研究所と博物館建設にご尽力されたのは故・三笠宮寬仁親王殿下であり、現在は彬子女王殿下が総裁を引き継がれ、本日の会にもお出ましいただき、お言葉を頂戴しました。

現代版インディ・ジョーンズのような大村先生は、奥様と共に考古学に一生を捧げたような方で、厳しい環境をものともしない、ほとばしる情熱と献身・お人柄に私は深く感銘を受けました。

人類の長い文化の歴史を紡いでいく壮大なロマンを少しでもお手伝い出来れば、と応援団の一人となりお付き合いを続けております。

人類の長い文化の歴史を紡いでいく壮大なロマンを少しでもお手伝い出来れば、と応援団の一人となりお付き合いを続けております。

この機会にカマンとビュクリュカレ遺跡について、お触れになられては如何でしょうか?

この機会にカマンとビュクリュカレ遺跡について、お触れになられては如何でしょうか?

3月24日、本日は硫黄島において第19回「日米硫黄島戦没者・合同慰霊追悼顕彰式」を開催し遺族代表として挨拶させていただきました。幸いにも晴天に恵まれ、厳かに式典を挙行することができました。

3月24日、本日は硫黄島において第19回「日米硫黄島戦没者・合同慰霊追悼顕彰式」を開催し遺族代表として挨拶させていただきました。幸いにも晴天に恵まれ、厳かに式典を挙行することができました。

かつて戦った者同士が合同で慰霊祭を続けているのは、世界でただ一ヶ所硫黄島だけと言われ、これまでの活動は、日米両国の戦後の「平和と和解の象徴」とされております。

かつて戦った者同士が合同で慰霊祭を続けているのは、世界でただ一ヶ所硫黄島だけと言われ、これまでの活動は、日米両国の戦後の「平和と和解の象徴」とされております。

日本側は戦友及び戦没者遺族による「硫黄島協会」関係者90名、国会超党派による議連「硫黄島問題懇話会」の国会議員9名、政府より小野寺防衛大臣、加藤厚労大臣などの参加を得て、約130名が参列しました。

日本側は戦友及び戦没者遺族による「硫黄島協会」関係者90名、国会超党派による議連「硫黄島問題懇話会」の国会議員9名、政府より小野寺防衛大臣、加藤厚労大臣などの参加を得て、約130名が参列しました。

米国側は、かつての硫黄島戦生還者8名、退役軍人や戦没者遺族による「米国硫黄島協会」関係者、政府関係者など約100名が参列しました。

米国側は、かつての硫黄島戦生還者8名、退役軍人や戦没者遺族による「米国硫黄島協会」関係者、政府関係者など約100名が参列しました。

日米合同式典の後は、天山慰霊碑において日本の追悼式典を行い、地下壕や戦跡など島内を巡拝いたしました。

特に今回は現在探索中の遺骨収集現場を見ることができました。米軍によって埋められたり、73年にわたる土砂の堆積したジャングル化した地表を大規模に崩しながら調査を進め、ようやく地下豪が発見できるのです。この場所からは14柱が収容されておりますが、その先は崩落しているため次回以降に作業が再開されます。

地下壕の中は整備済みの所でも暑く、先が見えない程深い竪穴など危険だらけです。

これまでに収容されたご遺骨は10、410柱であり、未だ11、490人(52.5%)の方々が島で眠られたままなのです。お一人残らず故郷にお還りいただくまで、硫黄島の戦いは終わってはおりません。

現在でも火山活動による隆起が続き、至る所から水蒸気と硫黄が吹き出しています。自衛隊員と基地関係者しか滞在しておらず、一般の方は一人もおられません。

現在でも火山活動による隆起が続き、至る所から水蒸気と硫黄が吹き出しています。自衛隊員と基地関係者しか滞在しておらず、一般の方は一人もおられません。

硫黄島は73年間、時間が止まった島なのです。

私たち硫黄島問題懇話会は硫黄島協会と連携し、この島に眠る英霊の追悼顕彰とご遺骨の収容帰還事業を支援しております。

時間が経ち世代が変わっても、現在の平和が英霊の皆様の尊い犠牲の上に成り立っていることを心に刻み、決して風化させることなく次の世代に伝えていかなければならない、と私は考えています。

そして二度と悲しい戦争が起こらないよう、平和の誓いを持ち続けることが英霊に報いることだと存じております。

そして二度と悲しい戦争が起こらないよう、平和の誓いを持ち続けることが英霊に報いることだと存じております。

今は穏やかな小さな南の島で、家族や祖国の為に命を燃やした英霊の皆さまに尊崇の念を込め、哀悼の誠を捧げてまいりました。

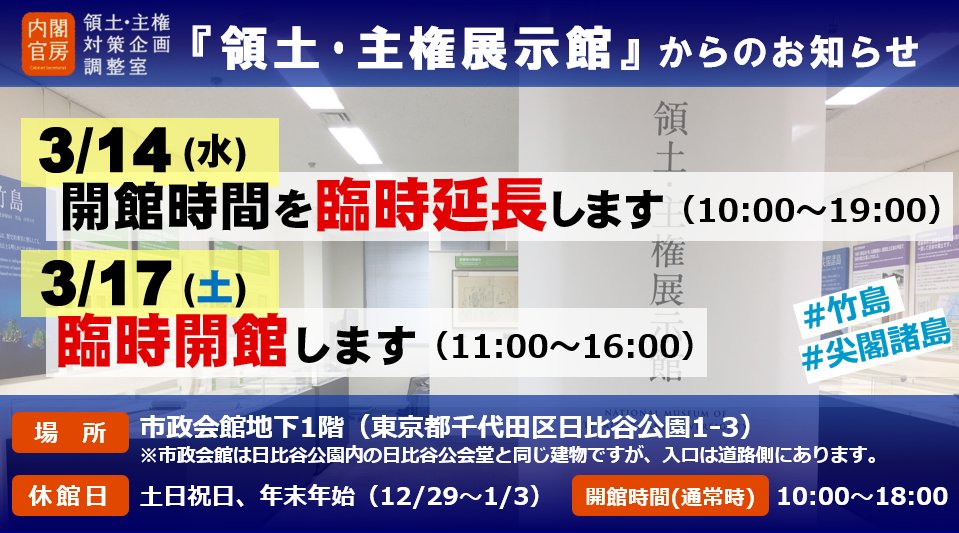

明日3月14日(水)「領土・主権展示館」は開館時間を夜7時まで延長し、閉館日だった3月17日(土)は午前11時〜午後4時まで開館することになりました。

開館時間の夜間延長と土・日開館については、2月22日の竹島を語る国民交流集会などでもご意見をいただいており、私からも政府に申し入れておりました。

明日3月14日(水)「領土・主権展示館」は開館時間を夜7時まで延長し、閉館日だった3月17日(土)は午前11時〜午後4時まで開館することになりました。

開館時間の夜間延長と土・日開館については、2月22日の竹島を語る国民交流集会などでもご意見をいただいており、私からも政府に申し入れておりました。

3月6日、2月の米国出張、続く「竹島の日」関連行事での島根出張で約一週間国会を空けましたが、その分も重なって連日猛烈な日程が続いています。

3月6日、2月の米国出張、続く「竹島の日」関連行事での島根出張で約一週間国会を空けましたが、その分も重なって連日猛烈な日程が続いています。

現在私は自民党で、これまでの政調会長代理や経済構造改革特命委・幹事長、地方創生実行統合本部・筆頭本部長代理、領土に関する特命委員長などに加え、安全保障と土地法制に関する特命委員長、知的財産戦略調査会副会長と共にコンテンツ小委員長と知的資産の利活用促進に関する小委員長、サイバーセキュリティ対策本部顧問などを務め、各々自分が主催する会議を連日のように開催しております。

国会では外務委員会筆頭理事、地方創生特別委員会理事として、委員会に付託された法案や条約の審議を行うための委員会運営について、野党の皆さんとの断続的な折衝をこれまた連日行なっています。

ちなみに本日の日程の午前中は、いつもは審査する側の自民党政調審議会(政審)において法案説明者となり、今国会に政府が提出予定の国家戦略特区法改正案の審議に臨みました。

この政審とその後の自民党総務会の了承を得なければ、政府は法案を閣議決定出来ず国会に提出することができません。

政審・総務会は自民党の数ある会議の中でも最も厳しい審議の場であり、説明者の責任は重大です。

説明がしっかりなされなければ法案は差し戻し、もしくは再検討、内容削除という場合もあります。提出側の政府担当者としても、政審・総務会を通せなければ、法案審議は次期以降の国会に先送りされ下手をすると一年間遅れることにもなりかねません。

政府側の準備と法案説明者の力量が問われる真剣勝負の場が政審・総務なのです。

本日の国家戦略特区(サンドボックス型特区の導入)改正法案の説明には、政審・総務会とも色々な質問・意見を受けましたが無事に了承を得ることができ、私も責任を果たすことが出来て一安心といったところです。

本日の国家戦略特区(サンドボックス型特区の導入)改正法案の説明には、政審・総務会とも色々な質問・意見を受けましたが無事に了承を得ることができ、私も責任を果たすことが出来て一安心といったところです。

昼は地方創生特別委員会の理事会、委員会があり、13時からは日本消防協会の定例表彰式に出かけ、議員会館に戻って総務省との打ち合わせと続きます。

その後に予定していた衆議院外務委員会の理事懇談会は、参議院予算委員会審議における財務省答弁に対する野党の反発により、衆参両院の全委員会での審議にストップがかかってしまったため、私も事態打開に向け外務委員会の野党側筆頭理事との協議を行いました。

その後は、ほぼ毎週のペースで開催している経済構造改革特命委員会を開催し、国家戦略特区担当大臣の頃から親しくご教示いただいている元・東大の坂村 健教授より新たな改革戦略についての提案を受けました。

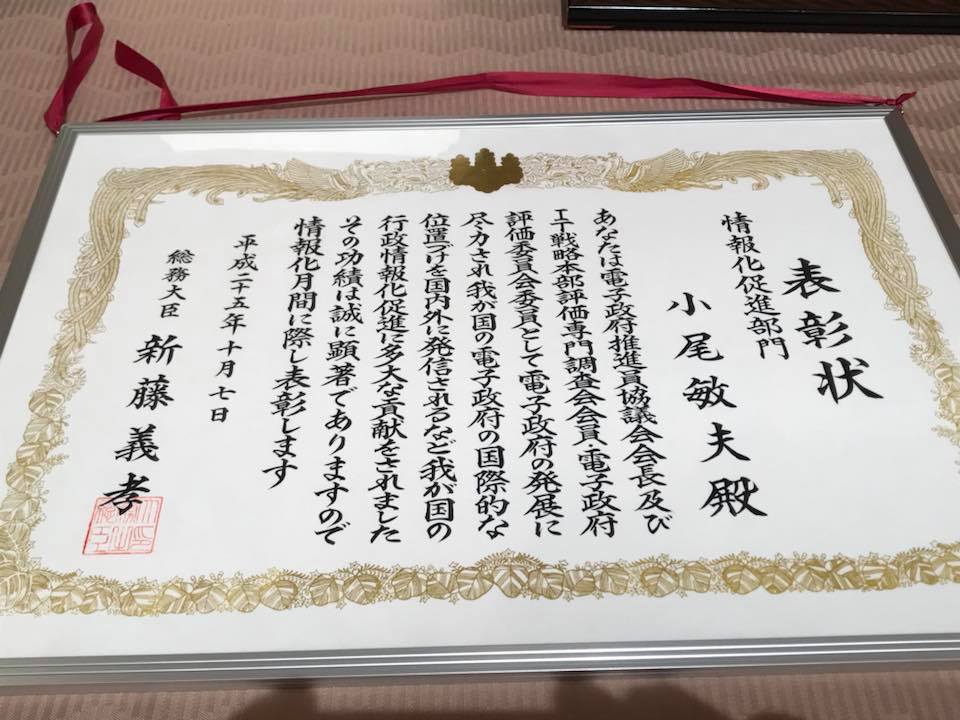

1時間後には議員会館に戻り、外務省との打ち合わせを行った後、都内のホテルで開催された総務大臣時代に大変お世話になった早稲田大学の小尾敏夫教授の退官と名誉教授就任のお祝いに出かけ、挨拶させていただきました。

国会開会中の議員活動は、大体毎日がこうした具合であり、私たち与党議員の党と議会における激しい動きの一端がお伝え出来れば、と願っております。

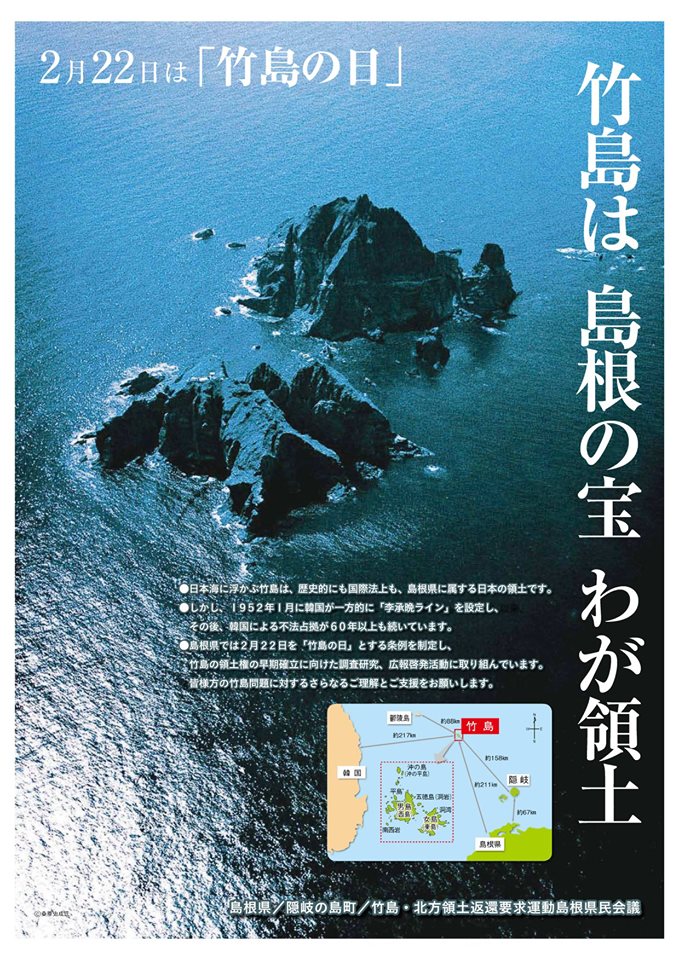

2月22日、午後からは第13回「竹島の日」式典が開催され、「日本の領土を守るため行動する議員連盟」会長としてご挨拶いたしました。

2月22日、午後からは第13回「竹島の日」式典が開催され、「日本の領土を守るため行動する議員連盟」会長としてご挨拶いたしました。

その模様はニコニコ生放送と島根県下のケーブルテレビで生中継されています。

その模様はニコニコ生放送と島根県下のケーブルテレビで生中継されています。

また、前日の領土議連のメンバーと隠岐の島町の皆さんとの意見交換会の様子が産経新聞で紹介されました。

こうした地道な取り組みが、竹島漁に関する貴重な情報収集や資料の発掘につながっていくと信じ、活動を続けてまいります。

午後は、13:30~第13回「竹島の日」記念式典が開催されます。

午後は、13:30~第13回「竹島の日」記念式典が開催されます。

日本の領土を守るため行動する議員連盟会長 兼 自民党領土に関する特命委員長としてご挨拶いたします。

ニコニコ生放送と島根県下のケーブルテレビで生中継されますので、ご都合よろしければ、ぜひご覧ください。

※写真は、昨年の「竹島の日」記念式典の様子です。

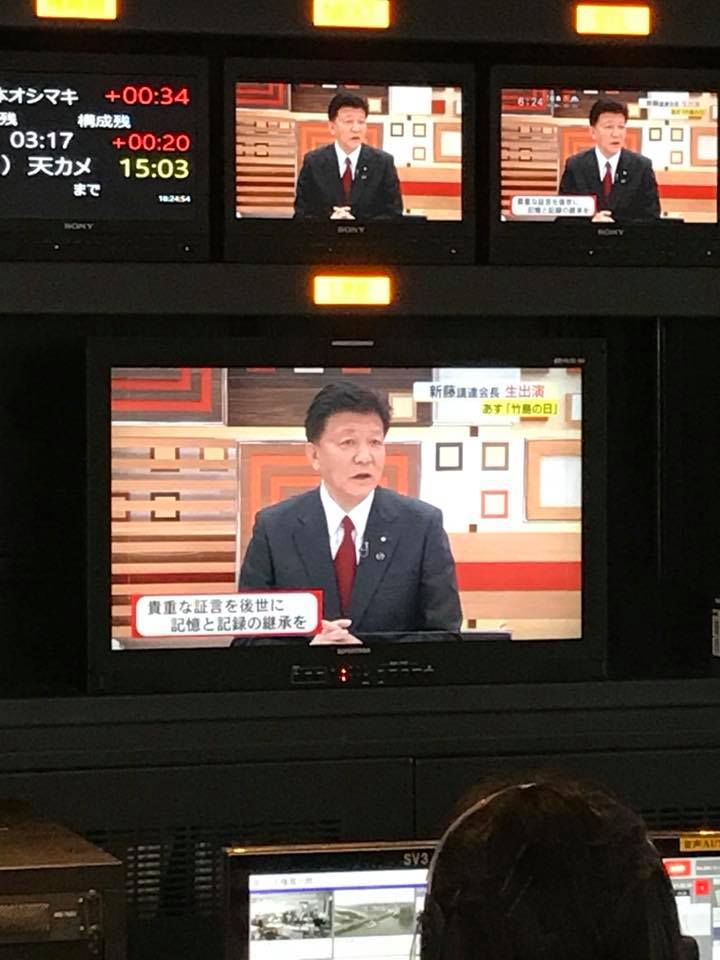

2月21日、夕方は山陰中央テレビ「TSK みんなのニュース」に生出演しました。

2月21日、夕方は山陰中央テレビ「TSK みんなのニュース」に生出演しました。

番組では、始めに竹島に漁に行った方の子孫であり、貴重な資料を提供いただくなど私の最大の協力者で、先日惜しくも亡くなった八幡昭三さんを偲び、竹島漁の記憶や記録をどうやって収集・保存して行くか問われました。

その為にも日比谷公園内に先月オープンした日本政府初となる「領土・主権展示館」と外務省による領土・主権・歴史調査研究事業の活用展開、国境離島がもたらす領海やEEZによる経済効果、小・中・高全ての教育指導要領に領土問題が明記された以降の領土教育の充実に向けた考え方、13回目を迎えた「竹島の日」式典開催の意義など、矢継ぎ早の質問にお答えするかたちでお話ししました。

この番組の出演は3回目であり、キャスターや論説員、クルーなどTV局の皆さんにも馴染みの方が多く、帰り際にはまた来年もよろしくと頼まれました。

この番組の出演は3回目であり、キャスターや論説員、クルーなどTV局の皆さんにも馴染みの方が多く、帰り際にはまた来年もよろしくと頼まれました。

TSKでは頻繁に竹島領土問題を取り上げており、地元の方にはよく見ていただいているようです

TSKでは頻繁に竹島領土問題を取り上げており、地元の方にはよく見ていただいているようです

私でお役に立てるならば、喜んでお手伝いさせていただくつもりです。

その後は、地元の島根県議会議員による「竹島領土権確立議連」幹部の方々が催してくれた懇談会で、明日の「国民交流集会」、「竹島の日記念式典」 の進行を確認し、今後の活動について相談させていただきました。

2月21日、羽田空港におります。「竹島の日」関連行事に参加するため島根県松江市に向かいます。

2月21日、羽田空港におります。「竹島の日」関連行事に参加するため島根県松江市に向かいます。

先週からワシントンD.C、LAに出張し、帰国翌日の島根行きが時差調整に良い影響がをもたらすことを期待しております。(多分、儚い願いに終わると思いますが…)

まずは、かつて竹島漁の拠点であった隠岐の島町久見浜の久見漁師会の皆さんとの意見交換会を行います。

毎回顔を合わせているのですっかり仲良しになり、再会が楽しみです。いずれの方々もかつて先祖が竹島漁に関わっており、子どもの頃に見たり聞いたりした竹島漁の記憶を元に、竹島漁が生活の一部だった頃の貴重な資料や、お話しを聞くことができます。

この企画は地元の研究者や隠岐の島町のご努力いただき、ここ数年続けております。

本当は隠岐の島に渡って現地を訪ね関係の方々とお会いしたいのですが、何と言っても冬季は特に天候の関係で飛行機の運航が安定せず、国会に帰れなくなる恐れがあるため、止むなくお出でいただいています。

その後は、18時14分~50分にTSK山陰中央テレビの「みんなのニュース」(島根県&鳥取県)に生出演し、番組のキャスターからの竹島問題について質問に答えます。

これも私にとって毎年恒例の日程で、番組の皆さんともすっかり仲良くさせていただいております。

夜は、私たち領土議連と島根県議会の竹島議連関係者との懇談会を行います。

明日22日(木)は、10:30~ 一昨年より開催し大変反響の大きかった、島根県議連と私たち領土議連主催の「第3回 竹島問題を語る国民交流会」を開催します。

島根県竹島問題研究会、県土・竹島を守る会、隠岐期成同盟会などの皆さまにご参加いただき、その模様は昨年同様ニコニコ動画によりインターネット生中継されます。

13:30~ 第13回「竹島の日」記念式典では、日本の領土を守るため行動する議員連盟会長 兼 自民党領土に関する特命委員長としてご挨拶いたします。

この模様もニコニコ動画で生中継されます。

また、県下のケーブルテレビ(最大14局)が生中継の予定です。

17:00~ 島根県議会議連主催の意見交換会

こうした関連行事の後、最終便で東京に戻ります。

2月18・19日はロサンゼルスに滞在しました。

朝の飛行機でワシントンD.C.からLAに移動。

ハリウッドにあるジャパン・ハウスやグレンデール市の慰安婦の少女像などを視察しました。

突然の雪で気温零下のD.C.から、快晴で20度超えのLAに行き、途中サンタモニカを通過しつつ西海岸の過ごしやすい気候を納得しました。

まず昨年オープンしたジャパン・ハウスに行きました。

場所は、アカデミー賞の授賞式が行われることで有名なシアターがある商業ビルで、レッドカーペットが引かれるその階段を上がった2階にあります。

場所は、アカデミー賞の授賞式が行われることで有名なシアターがある商業ビルで、レッドカーペットが引かれるその階段を上がった2階にあります。

千葉総領事や海部ジャパン・ハウス館長など関係者から、ハイセンスな日本の食器や日用品を販売する店舗と展示スペースの利活用状況の説明を受け、5階で工事中のライブラリー、ミニシアター、日本レストランの様子を見て回りました。

ジャパン・ハウスがオープン後の国会議員の訪問は私が初めてとのことです。自民党や外務委員会で議論してきた計画の現場の進捗状況が把握できたことは、大変有意義でした。

ジャパン・ハウスがオープン後の国会議員の訪問は私が初めてとのことです。自民党や外務委員会で議論してきた計画の現場の進捗状況が把握できたことは、大変有意義でした。

次にグレンデール市に移動し、日本庭園を運営しているボランティアの皆さんからお話を伺いました。

🔶Shoseian Japanese Tea House & Friendship Garden (a short 12min video)

https://youtu.be/gryAVZlrbDI (Japanese Version)

https://youtu.be/OPHoDtOf8DE (English Version)

市内の大きな公園内に設置されており、最近、樹木と流水の手入れを終えたばかりで、利用者からとても好評とのことでした。

リーダーの方は合気道の愛好者で武道を通じて日本ファンになり、茶道や華道、俳句などの行事を企画して日本の魅力をアピールしてくれています。

この日本庭園は結婚式の記念撮影ポイントになるなど、ボランティアの皆さんの献身的な活動で、日本を好きになる人が継続的に増えてくれていることを聞き、嬉しくなりました。

真に由々しき受け入れ難い事態であり、私も心を痛めております。

米国内に設置される慰安婦関連物への対処は、それぞれ現地の我が国在外公館や現地の日本人関係者が当たってくれています。

グレンデールの様に市の公聴会を経て占用許可がおりてしまうものもあれば、日本側の運動が功を奏し地元自治体の不許可を得たものもあります。

市街地の図書館脇の小さな公園の隅にある像を確認しました。

たまたまその日はイベントがあったらしく花が置かれておりましたが、普段は特に訪れる人もなく話題になっているわけでも無いとのことでした。

まずは第一に慰安婦像問題がこれ以上他の場所で広がらないための対策が必要です。政府・与党内で議論と対策は協議されています。

そして、その為にも、すでに設置されてしまったものをどうやって撤去、縮小させるかを私はずっと考え行動しております。

今回は現地滞在中、同行してくれた千葉総領事を始め、関係の皆さまとじっくり話し合う、とても良い機会となりました。

夕方には、LA在住で活躍している企業人や大学教授など日本人の方に総領事公邸に集まっていただき、これまでの経緯や実情を伺いました。

夕方には、LA在住で活躍している企業人や大学教授など日本人の方に総領事公邸に集まっていただき、これまでの経緯や実情を伺いました。

みなさんも同様に心を痛めており、お子様が学校で韓国人より「お前は好きだが、日本は許せない。」と言われ、どうすれば良いか聞かれ憤慨したこともあるとのことです。

ただし恒常的に攻撃を受けたり「イジメ」を受け被害届を出し訴訟になるかは、難しい判断があるようです。

異口同音におっしゃることは、外国に住む程に日本のことが気になり愛国者になるということです。

その意味でも、日本の子ども達が領土や歴史問題の真実や物事の本質を学べるよう、教育を充実させてほしいとの切実な要望を受けました。

また、米国在住の日本人は慰安婦像問題に強い関心と憤りを持っているが、組織的に行動する難しさもお聞きしました。

皆さまからとても熱心にいろいろなお話を伺うことができ、夜遅くまでグレンデールにおける慰安婦像問題の解決・状況改善に向けた具体的な意見交換を行いました。

翌朝は空港に行く前、8時よりホテルで朝食会を開き、父子で慰安婦像問題に取り組まれている馬場信浩・一歩さんが父子が、LAまで1時間半もかけてわざわざお出でいただきました。

翌朝は空港に行く前、8時よりホテルで朝食会を開き、父子で慰安婦像問題に取り組まれている馬場信浩・一歩さんが父子が、LAまで1時間半もかけてわざわざお出でいただきました。

馬場さんは、これまで慰安婦像についての地元議会公聴会に参加して日本の主張をされるなど、米国白人社会のプレッシャーを受けながらも堂々と活動してこられた方です。

グレンデールのように像が設置されてしまったケースもありますが、他の2カ所の自治体では日本側の主張が通り、像の設置が見送られたことも教えていただきました。

とても強い信念と使命感を持ち、日本がいわれのない非難を受けないよう、具体的な活動をされていることに感銘を覚えました。

改めて、この問題で米国で頑張ってくれている日本人の方々が、少しでも心細い思いをすることが無いよう、政府と政治の責任を感じた次第です。

明日は、島根県「竹島の日」に関連した国民交流会と記念式典、隠岐の島の竹島漁労関係者との懇談などのため、島根県松江市に出張します。

2月17日、ワシントンD.C. において第73回米国・硫黄島協会の総会が開かれ、夕方からのセレモニーでこの度創設された「平和・和解賞」の授与式が行われました。

2月17日、ワシントンD.C. において第73回米国・硫黄島協会の総会が開かれ、夕方からのセレモニーでこの度創設された「平和・和解賞」の授与式が行われました。

昨年亡くなられたローレンス・スノーデン海兵隊退役中将を顕彰し創設されたこの賞の、記念すべき第一号受賞者として光栄にも私が指名され、全米から集まった関係者を前に記念のスピーチを行いました。

スノーデン将軍は、前・米国硫黄島協会の会長として、長年にわたり硫黄島の日・米合同慰霊祭の開催に多大な貢献をされてきました。

世界でただ一箇所のみ続けられている、かつて戦った敵同士が再会し、互いを讃え亡くなった仲間を追悼・顕彰する合同慰霊祭については、日・米硫黄島関係者の和解と友情への努力が、戦後の日・米両国の信頼と友情に結びつき、今日の強固な同盟関係の礎になったと、安倍総理より戦後70年に節目に行われた米国議会演説の中で紹介されたのです。

米国上・下両院議員が総立ちの拍手の中、傍聴席にいたスノーデンさんと私が交わした固い握手の感触を忘れることはありません。

この度の「平和・和解賞」は、戦後の日・米和解の努力と平和への願いを次代に伝え引き継ぐ為に創設されました。

この度の「平和・和解賞」は、戦後の日・米和解の努力と平和への願いを次代に伝え引き継ぐ為に創設されました。

もとより受賞の栄に浴するのは私ではなく、かつて戦った日・米の硫黄島の勇者たちであり、その魂はこの会場に来ている、とスピーチしました。

参加者全員は同じ想いを共有し、私はスノーデンさんの遺族や米国硫黄島協会の関係者たち友人と、握手や抱擁を繰り返し喜び合いました。

セレモニー後の食事の際には、大勢の縁ある方たちがひっきりなしに声をかけてくれ、記念のサインや写真を撮るなど、楽しい交流がずっと続きました。

驚いたのは、1970年台に交流し、川口の自宅まで訪ねて来てくれた今は故人となった方の娘さんから声をかけられた時のことです。

当時の写真を見せられ話しているうちに、まだ若かった頃の記憶が今は亡き祖母や母の思い出と共にはっきりと蘇りました。

硫黄島の勇者たちの交流は簡単に始まった訳ではありません。生還した方や直接の遺族たちの感情は日・米双方に複雑なものがあり、会うことを拒む方の方が多かったと聞いています。

硫黄島の勇者たちの交流は簡単に始まった訳ではありません。生還した方や直接の遺族たちの感情は日・米双方に複雑なものがあり、会うことを拒む方の方が多かったと聞いています。

第一回の硫黄島日・米合同慰霊祭は「名誉の再会」と称され、戦闘終結から40年後の1985年に行われました。

私はその時、母と一緒に初めて硫黄島を訪れましたが、日・米双方とも互いの距離を測り、粛々と式は進みましたが、言いようもない複雑な雰囲気があったことを良く覚えています。

仲間を失った想い 、大切な愛しい人を奪われた想いは申し上げるまでもありません。

第二回目の日・米合同慰霊祭はそれから10年後、第三回目はその5年後と、開催には時が必要でした。

しかし互いの生還者たちの年齢が上がり、5年後ではもう島に行けなくなるかも、ということから現在のように毎年開催が行われるようになったのです。

私がその後に硫黄島に行くようになったのは国会議員となってからです。当時は慰霊祭に参加する政府の要人はおらず、国会議員の参加も私一人という今では考えられない状況でした。

その内に私が総務大臣政務官や外務大臣政務官として参加するようになったことから、外務、防衛、厚労省が私の役職に合わせて参加者を選定するようになり、政務官の時は政務官、副大臣になれば各省も副大臣が参加、当然官僚も局長、審議官とレベルが上がります。

そして私が大臣になった後に、ついに式典に中谷防衛大臣と塩崎厚労大臣が閣僚初参加を飾ってくれたのです。

因みに私は大臣としては参加できませんでした。

その頃は三月の慰霊祭は平日開催だったため、国会開会中であり予算委員会の審議が真っ最中の時期に国会を開けることはあり得なかったのです。

閣僚として二度の参加機会がありながら何としても慰霊祭参加が果たせなかったことには、今でも痛恨・後悔の念が残っています。

そこで私は米側と話し合い、現在のような土曜開催とすることを申し入れました。

本年の慰霊祭は3月24日(土)ですが、今回も外務・防衛・厚労の各大臣が参加を検討してくれています。

このコメントはワシントンD.C.からL.Aに移動中の飛行機の中で書いております。まとまった時間があったため長文になったことを恐縮に思いますが、どうかお許しください。

これまで様々取り組んできた硫黄島に関することが浮かんで参りました。

天山慰霊脾を2年間かけて50倍規模に拡充し整備したり、それまでの個別調査から面的遺骨収集を集中実施するようにしたり、日米合同慰霊祭にチャーター機を飛ばし高齢者の負担軽減を図ったり、何より大切なご遺骨の収容帰還事業の予算を安倍内閣として25倍に拡充したり、森喜朗・元総理に会長になっていただき立ち上げた「国会議員による硫黄島問題懇話会」の活動等々。

そして、今はもうお会いすることができなくなった硫黄島の戦友のために、一生懸命活動された武人の佇まいを残した懐かしい方々のこと…

国会議員となって22年間、私たちの平和と現在の繁栄が、大切なものを護るため自らを捧げた尊い方々の上に成り立っていることを胸に刻み、微力ながら活動してまいりました。

未だに見つからず島に潜み眠ったままのご遺骨は約5割、一万余柱を超えているのです。

遺骨収集を国の責任と明確に定めた法律も成立させていただきました。

英霊の追悼・顕彰を続けていくとともに、英霊の皆様を一人残らず故郷にお還りいただくまで硫黄島の戦いは終わってはいません。

懸案の硫黄島滑走路下の収集調査もいよいよ本格化いたします。

硫黄島は未だ水が取れず、民間人は一人も住んでおりません。

今は穏やかな、戦後の時が止まったままのこの島を、私は二度と悲しい戦争を起こさない「平和を祈る島」として残し整備したい、と考えております。

この度の「平和・和解賞」受賞を、果たして73年前の勇者の皆様はどう思われるのか、喜んでくれるのでしょうか。私たちはこれから何を為すべきなのか。

そうしたことを常に考えながら、自らに与えられる務めを果たしてまいります。

次にジョージタウン大学で、これまた旧知の元米国NSC上級部長であり、共和党系シンクタンク・CSIS副所長のマイケル・グリーン教授と面談し、中国や北朝鮮問題に対する今後の日米対処方策について議論しました。

次にジョージタウン大学で、これまた旧知の元米国NSC上級部長であり、共和党系シンクタンク・CSIS副所長のマイケル・グリーン教授と面談し、中国や北朝鮮問題に対する今後の日米対処方策について議論しました。

この度米国において日米間における「平和と和解賞」という賞が創設され、その記念すべき第1号が私に授与されることになったのです。

この賞は昨年亡くなられた米国海兵隊ローレンス・スノーデン中将にちなんだものです。

スノーデンさんはかつて日・米激戦の地、硫黄島の戦いに従軍された歴戦の勇者です。

戦争終結後は日米の和解と友情のために尽力され、戦闘終結後40年経って始められた硫黄島の日米合同慰霊祭の実施に尽力されました。

Retired U.S. Marine and Iwo jima survivor Lt. General Lawrence Snowden (2ndL) greets

Japanese Diet member Yoshitaka Shindo (L) prior to Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s address to a joint meeting of Congress on Capitol Hill in Washington, April 29, 2015. Shindo’s grandfather, General Tadamichi Kuribayashi, was commander of the Japanese garrison at Iwo Jima. Akie Abe (2ndR), wife of Japanese Prime Minister Shinzo Abe, and U.S. Ambassador to Japan Caroline Kennedy applaud at right. REUTERS/Jonathan Ernst

私も毎年行われる硫黄島での慰霊祭でご一緒し、親しく交流させていただいてきました。

2015年4月の安倍総理の米国議会での演説で、日・米和解と友情の象徴として紹介され、日本側を代表して傍聴していた私と、満場の拍手の中固い握手をした方でもあります。

昨年の葬儀の際には私も参列し、弔辞を捧げました。

そうしたご縁が重なって第1号は私に、となったようです。

もとより身に余る光栄なことであり、今回の受賞は私ではなく、かつて大切なものを護る為に命をかけて努力した英霊の皆さまに捧げられるものと心得、謹んで拝受してまいります。

〇米国議会での安倍総理演説 硫黄島の戦いについて(2015年4月29日)

〇米国硫黄島協会名誉会長 スノーデン海兵隊退役中将の葬儀参列(2017年4月8日)

支部長として挨拶し、まずは党員の皆さまに昨秋の衆院選、先週の市長選と続いた大切な選挙に勝利させていただいた御礼を申し上げました。

そして、少子高齢化、人口減少社会という国家的課題の克服に向け、安倍政権が目指す「生産性革命」「人づくり革命」「働き方改革」の断行と「第4次産業革命」がもたらす技術の社会実装を通じ、「新しい日本の未来の扉を切り拓く」ことが必要と訴えました。

そして、少子高齢化、人口減少社会という国家的課題の克服に向け、安倍政権が目指す「生産性革命」「人づくり革命」「働き方改革」の断行と「第4次産業革命」がもたらす技術の社会実装を通じ、「新しい日本の未来の扉を切り拓く」ことが必要と訴えました。

地域支部の役割は、地域の課題に目を凝らし、様々な市民の声を受け止め、愛する郷土の発展と豊かな市民生活の実現に向けた政治活動を実践することです。

地域支部の役割は、地域の課題に目を凝らし、様々な市民の声を受け止め、愛する郷土の発展と豊かな市民生活の実現に向けた政治活動を実践することです。

私たち選挙で選ばれる議員・首長の根幹を支えてくれるのは、どんな時も熱心に地道に共に行動してくれる党員の皆さまです。

会場満杯のありがたい方々に感謝を込めつつ、国民政党・自由民主党の責任と役割を果たすため、引き続いてのご支援とご協力をお願いいたしました。

会場満杯のありがたい方々に感謝を込めつつ、国民政党・自由民主党の責任と役割を果たすため、引き続いてのご支援とご協力をお願いいたしました。