地域のコミュニティバンクとして中小企業の発展と地域産業の振興に大きく貢献している信用金庫の関係者が一堂に会する「全国信用金庫大会」に、福田内閣総理大臣、渡辺金融担当大臣とともに来賓として出席し、挨拶致しました。

|

|

|

<福田総理の挨拶> |

<挨拶を行う新藤副大臣> |

地域のコミュニティバンクとして中小企業の発展と地域産業の振興に大きく貢献している信用金庫の関係者が一堂に会する「全国信用金庫大会」に、福田内閣総理大臣、渡辺金融担当大臣とともに来賓として出席し、挨拶致しました。

|

|

|

<福田総理の挨拶> |

<挨拶を行う新藤副大臣> |

6月18日~22日の日程で来日されたライアン アイルランド通信・エネルギー・天然資源大臣一行の表敬を受けました。革

新的技術開発、セクター別アプローチ(産業分野別の具体的な温室効果ガス削減方法)などの気候変動問題解決への取り組みに関することを中心に意見交換を行

いました。

|

|

|

<表敬を受ける新藤副大臣> |

<ライアン大臣一行と> |

(於:大阪市、名古屋市)

大阪市において開催された「日韓省エネ・環境フォーラム」、「2008日中韓産業交流会」への出席、ホームレスの自立支援事業を行っているビッグイシュー日本及び大阪府の中小ものづくり支援施設「クリエイション・コア東大阪」を視察するため、大阪府に出張致しました。

また、国産旅客機プロジェクトであるMRJ(Mitsubishi Regional Jet)の開発現場を視察するため、名古屋市を訪問いたしました。

本年4月の日韓首脳会談において合意された気候変動問題、エネルギー問題への取り組み強化を踏まえ、日韓の有識者・企業の

方が多数参加しエネルギー・環境分野での日韓企業連携などについて意見交換を行う「日韓省エネ・環境フォーラム」(主催:経済産業省、韓国知識経済部ほ

か)に出席し、主催者を代表して挨拶を致しました。

|

|

|

<主催者一同> |

<挨拶を行う新藤副大臣> |

情報誌「ビッグイシュー日本版」の販売を通じ、ホームレスの自立支援事業に取り組んでいる有限会社ビッグイシュー日本を視

察しました。こちらでは、代表の佐野氏、大阪の釜ケ崎地区でホームレスの自立支援事業を行っているNPO法人釜ケ崎支援機構の山田理事長と今後のソーシャ

ルビジネス(※)の在り方について意見交換を致しました。

| (※)ソーシャルビジネス: | 多様化する地域の社会的課題をボランティアではなく、ビジネスの形で解決する新しい取り組みのこと。 |

|

|

|

<ビッグイシューにて意見交換> |

<情報誌ビッグイシューが並ぶ社内> |

中小企業が多数集積する大阪府において、中小ものづくり企業のイノベーションの促進を目的として整備された「クリエイショ

ン・コア東大阪」を視察致しました。こちらでは、企業・大学関係者から産学連携の状況について説明を受けるとともに、地元の中小企業が産学連携の成果を活

かして開発した製品の展示会場を視察いたしました。

|

|

|

<説明を受ける新藤副大臣> |

<展示会場を視察する新藤副大臣> |

日中韓3カ国の企業間における連携を促進し、新たなビジネスモデルの構築を目指す「2008日中韓産業交流会」(主催:日本貿易振興機構(ジェトロ)、中国国際貿易促進委員会、大韓貿易投資振興公社)の開会式に来賓として出席し、挨拶を致しました。また、開会式終了後、日中韓企業の製品展示会場を視察しました。

|

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

<開会のテープカットを行う新藤副大臣> |

|

|

<展示会場を視察する新藤副大臣> |

YS-11以来の国産旅客機プロジェクトであるMRJ(Mitsubishi Regional

Jet)の開発現場を視察するため、三菱重工業(株)名古屋航空宇宙システム製作所を訪問しました。MRJは環境性能に優れた航空機であり、製造産業全体

に対する大きな波及効果が期待されています。こちらでは、関係者から開発の現状について説明を受けるとともに、意見交換を致しました。

また、戦闘機(F-2、F-15)、ヘリコプター(SH60シリーズ)等の組立・修理ライン及びボーイング社の新型機B787の炭素繊維複合材主翼生産ラインを視察しました。

|

|

|

<MRJについて説明を受ける新藤副大臣> |

<開発現場を視察> |

|

|

<実物大室内模型を視察> |

APEC(アジア太平洋経済協力)貿易大臣会合(5/31-6/1ペルー)に出席。〔左上〕 会議の合間には、シュワブ・米国通商代表〔右上〕、ソホ・メキシコ経済大臣〔左下〕、 キム・韓国通商交渉本部長〔右下〕ら、各国の閣僚と意見交換を致しました。 |

現在、日本は言いようのない不安と不満に包まれています。それは将来の希望が見えてこないからです。少子高齢化と人口減少社会、消費の低迷はモノ余り現

象となり、お米を作る農家は減反調整を強いられています。このまま、有効な策を打てなければ、私達の国は経済的に縮小してしまいます。

一方で世界は途上国を中心に人口が急増し、中国、インド、ブラジル等では経済が急成長しています。その中で、食糧が足りない、水が無い、モノが足りない

という問題が深刻化し、貧困問題、食糧問題の解決が急務となっています。

◆ 日本の新しい生きる道

日本と世界の流れは正反対になっていることに皆さんはお気づきのことと思います。

私はここに日本の新しい生きる道があると考えています。今や国際社会はグローバル化し、世界中の人やモノ、お金や情報が成長の源泉を求めて国境を越えて

縦横無尽に移動しています。

日本は世界が求めているもの=技術、人、ノウハウ、資金を提供し、日本に足りないもの=市場、消費者、労働力を得ることができれば、日本が抱えている人

口減少、経済縮小の悩みを打ち消し、大いなる希望が見えてくると思いませんか。

その具体化のためには、自由貿易体制の確立と経済連携協定のネットワーク化が必要です。そして、この日本の新しい生きる道を確立するために、外交や貿易

体制の強化、国内規制などの構造改革を進め、併せて国際平和やテロ対策、貧困、食糧問題や、地球環境問題等に私達はより積極的に行動し、国際的な信頼と信

用を得なければなりません。

◆ APEC貿易大臣会合

私は5月31日と6月1日、ペルーで開催されたAPEC(エイペックと呼びます。「アジア太平洋経済協力」の略)貿易大臣会合に出席致しました。この会

議は、北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)、南米(ペルー、チリ)、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア各国、それに日本、中国、韓国など21

の国・地域が参加し、域内の貿易・投資の自由化、円滑化を図り、経済環境を整えることが目的です。

私は、日本の代表としてこの会議に臨み、2日間に亘った各セッションで発言し、日本の提案を行うとともに、会議の合間にも、WTO(世界貿易機関)のラ

ミー事務局長やアメリカのUSTR(通商代表部)のシュワブ代表を始めとした、各国の大臣達と会談を行ったり、立ち話ながらも他国の姿勢を確認したり、日

本の提案に対する協力を求めたりしました。昼食会も夕食会も大事な意見交換の場であり、約20時間かかる移動の飛行機の中まで書類を持ち込んで各国毎の課

題の整理を行いました。その資料は分厚く準備は大変でしたが、とても良い交渉ができたと思っています。

APECの将来目標は、全加盟国が参加するアジア太平洋経済連携協定の構築ですが、経済力も法律や規制も違う国々が簡単に一つのルールを共有できる訳が

ありません。問題点を洗い出し、そのための解決策を考え実行していく息の長い取り組みが必要です。しかしAPEC域内では既に二国間や多国間による経済連

携が進んでいます。

北米地域では、アメリカ、メキシコ、カナダが北米自由貿易協定(NAFTA)を結び、この3カ国間の貿易には関税がかからず、国内と同じ条件で他国へモ

ノやサービスが流通しています。

◆ EPA(経済連携協定)の効果

日本は二国間の経済連携協定(EPA)を各国と交渉し、既にシンガポール、メキシコ、タイ、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、チリの8

カ国とEPAを締結させています。

EPAは日本と相手国の経済関係全般のルールを決めるものであり、関税撤廃をはじめ、投資ルール、サービス貿易の自由化、人の移動など、様々な分野にお

ける二国間協定等をカバーするものです。

例えば、2005年4月に発効したメキシコとのEPAでは、日→メキシコへの輸出額の98%が無税、メキシコ→日への輸入額の87%が無税となります。

自動車や鉄鋼製品に係る関税負担が劇的に軽減されるとともに、メキシコはNAFTAによりアメリカへ無関税で輸出ができることから、日本はアメリカ市場向

け製品をメキシコで生産し競争力を持つことができるようになったのです。EPA発効前と比べて、日本企業がメキシコで新工場や販売会社を設立するなど日本

の投資は242%増加となり、新規・追加投資案件が拡大しています。私もペルーでの会議の合間や、その帰りにメキシコに立ち寄って、大臣や経済界の方々と

いくつか会談を行いましたが、EPAの有効性は両国ともが強く認識し、より緊密な関係を作ることで合意致しました。

◆ 9番目のEPAに障害が・・・

昨年11月のASEAN首脳との会談で、福田総理は東南アジア10カ国による「アセアン」とのEPA協定に合意し、日本政府は3月28日、締結のための

署名を行いました。国際条約の一種であるEPAは国会が承認しないと発効しません。6月11日現在、国会は野党が参院にて首相の問責決議案を可決し、以降

の国会審議は全てストップしています。この日本・アセアンEPA協定は日本が10年以内に輸入額の93

%、ASEANも全体で91%の関税が無税化されるなど、我が国の経済発展に極めて重要な政策です。

衆議院では5月22日に可決して参院に送付いたしましたが、参議院外交委員会の民主党委員長は、一切の審議に応じず、議題として取り上げてこなかったた

め、このままではEPA協定は宙に浮いたままになってしまいます。

憲法の規定により参院送付後30日目の6月21日午前零時に国会開会中ならこのEPAは自然承認となるため、これを大きな理由として国会は会期を1週間

延長することになりました。

皆様には政局優先の野党の国会運営の実情を是非認識いただくとともに、政策本意の国会審議が一刻も早く復活することを願っています。

| 新 藤 義 孝 |

|

|

| ラミー・WTO(世界貿易機関)事務局長と意見交換 (5/31ペルー) |

議長国ペルーのアラオス通商観光大臣と会談 (写真右側中央の女性がアラオス大臣) (6/1ペルー) |

|

|

| ジャンピエトリ・ペルー第一副大統領と意見交換(5/31ペルー) | クリーン・豪州貿易大臣とは本年1月のインド以来2回目の意見交換(5/31ペルー) |

|

|

| ジョージャス・カナダ国務大臣(外交・国際貿易、スポーツ担当)と意見交換(5/31ペルー) | 謝(シャ)・台湾経済部常務次長と意見交換 (6/1ペルー) |

|

|

| ジョクセン・ブルネイ第二外務貿易大臣と意見交換 (5/31ペルー) |

ヤシン・マレーシア通商産業大臣(中央)、馬(マ)・香港商務経済発展局長官(右)と意見交換(6/1ペルー) |

|

|

| 易(イ)・中国商務部副部長と意見交換 (5/31ペルー) |

レイセギ・メキシコ経済副大臣と会談 (6/3メキシコ) |

|

|

| メキシコの現地日本企業代表者の皆さんと投資環境などについて意見交換(6/3メキシコ) | メキシコ元通商産業大臣、メキシコ財界人と意見交換(6/3メキシコ) |

町村官房長官を始めとした関係閣僚や有識者をメンバーとする男女共同参画会議の第29回会合に出席致しました。

今回の会議では、男女共同参画の観点から高齢者の自立支援に関する支援状況や課題についてとりまとめた最終報告の意見決定や、地域における男女共同参画推進の今後のあり方などの議論を行いました。

|

|

<男女共同参画会議に出席する新藤副大臣> |

APEC(アジア太平洋経済協力)貿易担当大臣会合に日本政府代表として出席するためペルーに出張しました。同会合は、21か国・地域の担当閣僚が一堂に会し、貿易・投資の自由化・円滑化の実現に向けた議論を行うために毎年一度開催される会合です。

また、帰路にメキシコを訪問し、両国の通商関係などについて政府要人と意見交換を行いました。

今回の会合では、WTO(世界貿易機関)ドーハラウンドの妥結に向けたサポートや、アジア太平洋地域の経済統合に向けた取組の推進、投資の円滑化に関する取組等を中心に議論が行われました。

私からは、参加閣僚の先頭を切って、WTOドーハラウンドの年内妥結を目指す政治的決意を示すべきとの発言をしたほか、地域経済統合や投資の議題において、今後の方向性に関する提案を行い、賛同を得ました。

|

|

|

<発言を行う新藤副大臣> |

<シュワブ・米国通商代表と意見交換> |

|

|

|

<貿易大臣会合に招待されたラミーWTO事務局長と意見交換> |

<クリーン・豪州貿易大臣とは本年1月のインド以来2回目の意見交換> |

ペルーのアラオス通商観光大臣(今回のAPEC貿易担当大臣会合の議長)と会談を行い、日本・ペルー間でEPA(経済連携

協定)/FTA(自由貿易協定)を実現させるための今後の具体的な取り組みやペルーにおける鉱物資源開発、観光政策など多岐に亘る政策課題について、意見

交換を行いました。

|

|

|

<会談を終えアラオス大臣(写真中央)らと> |

<会談の様子> |

メキシコのソホ経済大臣と会談を行い、2005年4月に発効した日メキシコEPAを両国の更なる利益につなげていくため、ビジネス環境整備委員会等の枠組みを有効活用していくことや、今後のWTOドーハラウンドの進め方等について、意見交換を行いました。

|

|

|

<ソホ・メキシコ経済大臣との会談> |

<会談の様子> |

メキシコでは、レイセギ経済副大臣と会談し、日メキシコEPAの今後の活用やWTOドーハラウンドの進め方について意見交

換を行いました。私からは、メキシコの競争力強化及び進出日系企業のビジネス環境改善のために、労務、インフラ整備、電力コストの改善などに期待したい旨

述べるとともに、日本の中小企業施策を是非参考にするよう指摘致しました。また、レイセギ経済副大臣からは、農業競争力強化の一環として、日本への農産品

輸出にかかる議論を早期に行いたいとの要望がありました。

レイセギ経済副大臣との会談の後には、在メキシコ日系企業関係者、メキシコ元通商産業大臣及びメキシコ財界人と懇談を行い、日メキシコ間の通商関係について意見交換を行いました。

|

|

|

<レイセギ・メキシコ経済副大臣と会談> |

<在メキシコ日系企業の皆さんと意見交換> |

|

|

<メキシコ元通商産業大臣、メキシコ財界人と意見交換> |

国政報告会、ミニ集会など色々な機会を通じて、 国政のナマの現状をお伝えしています。 |

今号では後期高齢者医療制度について書きます。制度がわかりにくく、また政府の説明が足りないなど不満や疑問の声が大きく上がっています。医療保険制度

は国民の命を守り、暮らしの安心を支える最も大切な制度であり、出来るだけ公平で納得できるものにする必要があります。まず皆様にその仕組みを理解しても

らうとともに、私達政治も街の声に耳を傾け、見直すべきものは見直しを行わなければなりません。

◆ かかりつけ医による総合医療実現

新制度の目的は、高齢者の一人一人の気持ちと健康状態にあったきめ細かな医療サービスを受けられるようにすることです。高齢者は複数の病院に通ったり、

治療が長期に及ぶことがあります。今度の新制度では高齢者の方が自分でかかりつけ医を選ぶことが出来るようになり、一人の医者が総合的に高齢者の治療の面

倒を見てくれるようになります。

担当医は、治療方針や検査予定などを説明し、きめ細かい治療をしてくれます。手術や入院が必要となった場合には、設備の整った専門医のいる病院を紹介し

てもらえるほか、退院後の看護や介護も地域の医療機関と連絡しあって見てもらえるようになります。急に病状が悪化した時に救急車に乗ったまま、たらい回し

にされる事例がありますが、そうしたことも減少されるようになると期待しています。新制度になって診療回数が制限される訳でもなく、担当医を選ぶかどうか

も患者の意志です。担当医以外のお医者さんにも自由にかかれます。

◆ 保険料負担を公平に

高齢者の約8割が加入する国民健康保険では、住んでいる自治体によって保険料に差がありました。最も低い地域は東京都ですが、北海道や高知といった財政

力の弱い地域に住む方は年齢が同じなのに保険料が高くなっています。同じ県内でも市町村単位で差があります。新制度ではこれを県単位で同一料金とし、地域

間格差を解消しました。

ちなみに従来の川口市の国民健康保険料と高齢者保険料を比較すると、個人の所得や資産状況によって差があるものの、約7割の方の保険料負担が安くなって

います。鳩ヶ谷市も大体同じような状況です。

また、新制度では高齢世代内でも、所得の多い人には応分の負担をしてもらうとともに、所得の低い人は更に保険料が下がるように配慮がなされました。

◆ なぜ導入するのか

急速に進む高齢化により高齢者にかかる医療費は今後増加する一方です。75歳以上の人口は現在約1300万人で、医療費は約11兆円ですが、団塊世代が

75歳以上になる平成37年には高齢者医療費は25兆円にも膨らんでしまいます。

現在の老人保険制度では、75歳以上の高齢者も現役世代と同じ保険に加入したまま医療費をやりくりしているため、不足する高齢者医療費は現役世代が負担

しています。現制度では高齢者と現役世代の負担割合がわかりにくい上、現役世代が払う拠出金に歯止めがかからず、膨らむ医療費を誰が責任を持って抑制する

のかも明確ではありません。

膨張する医療費をまかなうためには、高齢者にも応分の負担をお願いして、医療費自体の伸びを抑制していくしかないのです。このため新制度では、窓口負担

を除く高齢者医療の給付費を公費5割、現役世代の保険料から4割、高齢者の保険料1割と明確化しました。なお、患者の方が医療機関の窓口で支払う際の自己

負担割合については、ほとんど変わっておりません。

◆ 天引き制度はひどいやり方か

新制度の批判のやり玉に上がっているのが、年金からの天引き制度です。そもそもこの制度は、保険料を徴収する市町村の強い要望で導入されたものです。あ

る政党のポスターには、年金天引き制度は即時止めさせます、と書いてありました。私にはまるで年金からの天引きを止めれば保険料を払わなくて良いかのよう

に感じられました。年金天引きを止めた場合、高齢者は毎月わざわざ自治体や金融機関の窓口に出かけて保険料を納めるということになります。もし万が一保険

料を納め忘れ、滞納が続けば、保険証が使えなくなり、医者にかかった費用は一旦全額自己負担することになってしまいます。

政府・与党では現在この年金天引き制度の見直しを始めており、この秋以降、保険料の天引きは希望者のみの選択制にできないか検討しています。天引きを希

望しない人は、自治体や銀行の窓口で保険料を支払うことになります。天引きを止める人が増えれば市町村の事務処理が増えるため、選択制を導入するかどうか

の判断は市区町村ごとに決める方向で調整を進めています。

◆ 制度の改善に向けて

今回の後期高齢者医療制度は、高齢化社会の安心を創るためのものであったにもかかわらず、国民の理解を得られておりません。説明が足りない所はさらに説

明すべく努力しなければなりませんが、最大の問題は如何に高齢者の負担の軽減を図るかにかかっていると思います。「若い頃に苦労して一生懸命に働いて税金

や保険を納めてきたのに、老後の生活まで心配しなくてはならないのか」という声に真摯に耳を傾ける必要があります。

政府・与党は、制度の見直しを始めており、6月中にも改善策をまとめる予定です。例えば、年金からの天引き制度の見直しに加え、子供に扶養されていた親

など200万人の保険料免除を10月以降も継続することや低所得者の保険料を更に軽減する案などが検討されています。

一方、野党4党は後期高齢者医療制度の廃止法案を参議院に提出するといいます。しかし、代わりの制度についての提案は一切なく、野党間の協議もまとまり

ません。今や目の前の現実となっている少子高齢化社会に対し、医療や年金、介護の制度の再設計は絶対に必要です。それには財源となる税制の抜本的な見直し

や道路財源問題のように硬直した予算の組み替えなど、国の運営の根本の議論を深めるべきです。

私も必死に考え皆様に提案して参ります。

| 新 藤 義 孝 |

厳しさを増す国際テロ情勢や急増している国際組織犯罪等に対して、関係行政機関の緊

密な連携を確保し有効な対策を総合的に推進することを目的として設置された「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」(本部長:町村内閣官房長官、副本部

長:泉国家公安委員長、本部員:関係省副大臣)の第13回会合に出席致しました。

今回の会合では、泉国家公安委員長及び関係省副大臣からG8洞爺湖サミットに向けた取り組みについて報告がありました。私

からは、経済産業省の取り組みとして、原子力事業者、電気事業者及び生物・化学テロに使用されるおそれのある物質を取り扱う事業者などに対し、警備・管理

の強化要請を行ったことなどを報告致しました。

|

|

<会合に出席する新藤副大臣> |

最終更新日:2008年7月8日

ディスプレイ(展示装飾)に関する技術向上やディスプレイ産業の健全な発展のための活動を行っている社団法人日本ディスプレイ業団体連合会の「第40回全国大会」に来賓として出席し、挨拶を行いました。

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

位置や場所などの地理空間情報の高度活用による新産業・新サービスの将来像を明確化していくことを目的とした「地理空間情

報活用推進研究会(委員長は、柴崎亮介・東京大学空間情報科学研究センター長)」の第6回研究会に出席致しました。今回の研究会では、(1)地理空間情報

サービス産業の将来ビジョンに関する報告書案について、(2)地理空間情報政策パッケージのイメージについて、議論が行われました。

研究会の議論は約2時間に及び、研究会の委員・オブザーバーである、弁護士や大学教授、地図・測位などの事業者、内閣官房、国土交通省を始めとした関係省庁の方々と積極的な意見交換を行った結果、「地理空間情報の将来ビジョンに関する報告書」が取りまとめられました。

研究会の最後には、私が締め括りの挨拶を行い、半年近い長い期間に渡って活発な議論をいただいた研究会の委員・オブザーバーに対し、感謝の言葉を述べました。

|

|

<挨拶を行う副大臣> |

日本で行われる中国・広西自治区投資説明会等への出席で来日した中国・広西チワン族自治区人民政府 馬(ま)主席一行の表敬を受けました。話題は、広西自治区における投資法制の整備、工業団地の整備など、広西自治区への投資に関することが中心となりました。

|

|

|

<馬主席と堅く握手> |

<表敬を受ける副大臣> |

原則、毎週日曜日午後4時30分頃から川口駅東口デッキで 街頭演説を行っております。 |

去る4月30日、衆議院本会議が開かれ、道路特定財源の税率を復活させる法案について、憲法第59条第4項に基づく、いわゆる参議院でのみなし否決規定

を適用して56年振り、2度目の再議決が行われました。誠に残念で情けないのは、ここに至るまでの民主党の行動です。そもそも2月28日に法案が衆議院か

ら参議院に送付されて以降、3月中は1日も法案を審議する委員会を開会させませんでした。その後も参議院の審議は進まず、まともな委員会審議もできないま

まに参議院送付から60日が過ぎたのです。そして衆議院での再議決のための本会議の開会を阻止するために、河野洋平衆議院議長を議長室に閉じこめて力ずく

で手続きを妨害しました。

その上で本会議は欠席、自分たちが反対する理由すら表明しませんでした。法案そのものには反対の共産党でも本会議に出席し討論を行い反対票を投じまし

た。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、民主党はマスコミや国民に向けて意見や態度を表明していますが、正式な議論の場である国会の委員会審議は3月

中はゼロ回、4月はのらりくらり、そして、本会議は欠席と、正式な議論を行っていないのです。新聞やテレビを見ているのと、国会の現場にいる私が目の前で

見ていることに、あまりの差がありすぎ、本質的な議論が行われていないことをとても残念に思います。

ものごとの判断は十人十色です。違う考えがあって当然です。しかし、自分たちの考えが受け入れられなければ、審議を拒否、採決にも参加しないというの

は、どう考えても民主主義のルールに合致しません。いわゆる”自己中”であり、逆の意味で独裁的手法に走ってしまっているのでは、と私は心配しています。

◆ なぜ、再議決するのか

では、私たち政府与党は、なぜ憲法の定めとはいえ、イレギュラーな形をとっても道路特定財源に係る法案を再議決するのでしょうか。

①道路・まちづくり関係の事業を計画通り進めるためです。既に20年度の予算は必要性を審議された上で成立しており、暫定税率が失効したままでは、国・地

方あわせて2兆6000億円もの歳入欠陥が生じてしまいます。埼玉県で約700億円、川口市でも19億円の穴が空いてしまうのです。これを埋める財源は今

年の予算にはどこにもありません。

②暫定税率を失効したままとすると、この歳入の穴は国債を追加発行して埋めるしか方法はありません。もちろんマッサージチェアやアロマの芳香器、職員のレ

クリエーション費などムダと思われるものは全て止めさせます。しかし、2兆円を超えるムダにはならないこともわかってもらわなくてはなりません。

暫定税率の失効は国の借金が増えることになるのです。

◆ 国の借金が増えるとどうなる

今、私達の国で絶対にやってはいけないこと、それは財政赤字を増やすことです。そんなことはわかりきっていると思われるでしょうが、事態は極めて深刻で

す。

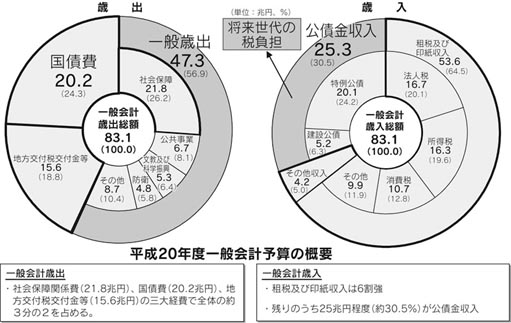

平成20年の国家予算の構成をご覧下さい。歳出は83兆円です。公共事業を半分に減らしODAを30

%減らし、年金や医療、教育の伸びを可能な限り抑え、国民の皆様に叱られる程、予算を絞っているつもりですが、それでも83兆円かかります。一方でその財

源となる税収は53兆円です。不足した分を国債発行で埋めている訳ですが、今年度は25兆円、累積で830兆円を超えており、先進国最悪の債務残高になっ

てしまっています。

◆ 予算の自由度がなくなってしまう

もう一度歳出のグラフを見てください。83兆円の内、実際に皆さんの生活に使われる一般政策経費は47兆円しかありません。残りの内、最大なのは国債費

20兆円です。これは、政府が国民から借りたお金の返済金ですが、国債発行が巨額なものとなっているため、年間の税収が50兆円前後なのに、その内、20

兆円は国債の払い戻しと利払いのために出ていってしまうのです。国債発行を抑えなければ、財政の自由度が下がり、医療や年金、教育など生活に直結する予算

を増やすどころか削らなければ、予算が組めないことにもなりかねません。

◆ 道路財源の一般化を実現

一方で、予算が苦しいのに道路だけが特定財源で守られていて、しかも10年先まで予算を確保しようということは国民の理解を得られないと思います。福田総

理が打ち出した道路財源の一般財源化と道路中期計画の見直しは、必ず実行すべきです。

税金は安く、予算は増やすといった方が人に喜ばれますが、結果として国の借金が増えたのでは意味がありません。今、日本の国は重大な岐路に立っていま

す。あらゆる分野のムダを無くし、効率を高めるとともに、経済を成長させ、お年寄りや子ども達のための予算を十分に確保しつつ、豊かな暮らしを創り出す工

夫が必要です。私はそのために必要な本当のことをこれからも皆様にお知らせし、一緒に考えていきたいと思います。

| 新 藤 義 孝 |

KAWAGUCHI・i-mono(いいもの)なべ。大21,000円、小12,600円。 4月まではそごう川口店のみで販売。5月以降は首都圏デパート系で 販売予定です。みなさんもお一ついかがですか? |

◆ JAPANブランドの育成

私がおります経済産業省では、地域が持つ産業資源の強み(素材・技術)を活かし、製品の魅力をさらに高め、世界に通用する「JAPANブランド」を確立

しようとする取り組みに対して支援しております。今度、私達の街川口において、3年がかりで開発した鋳物製のなべが完成し、「KAWAGUCHI・i-

mono(いいもの)」と名付けられました。

厚さ2㎜ながら強度は抜群。表面はホーロー加工でおしゃれな光沢があり、軽くて耐熱性に優れているため、そのままオーブンやIH(電磁誘導加熱)クッキ

ングヒーターにも使える優れものです。黒い本体のふたに三つまたの赤いつまみが印象的で、今年の1月にパリの展示会に出品し、使い勝手・デザイン性ともに

高い評価を受けました。

その後、そごうデパートの川口店でパイロット販売を始め、2月6日から現在までに約120個が売られたとのことです。通常、なべは1ヶ月に4~5個売れ

ればいいと言われており、10倍のペースで売れていると関係者は喜んでおります。

◆ 国の支援と地域の情熱

このなべの開発は川口商工会議所が事業主体となり、平成17年から19年までの3年間で総事業費は約8,500万円です。そのうち、国の補助金が

6,500万円、商工会議所が1,000万円、製作企業が1,000万円という負担割合であり、JAPANブランド育成支援事業という経済産業省の支援制

度を活用して開発が行われたのです。今後は、この「i-mono」なべの海外展開などの支援を行っていく予定です。そごう川口店の8階食器売場で販売して

おりますので、是非ご覧いただけたら、とお勧めいたします。

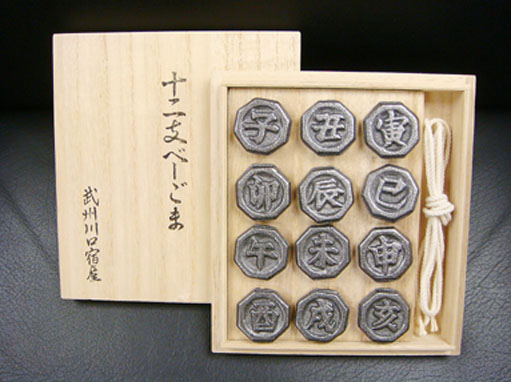

◆ 川口のベーゴマ 大臣賞を受賞

もう一つ我が街の特産品、昔なつかしい「ベーゴマ」をご紹介します。

私も子供の頃はよく遊んだものですが、昭和の30~40年代に流行した後、姿を消し今では国内で唯一カ所、川口の「日三(にっさん)鋳造所」のみが生産を

続けています。

この会社も都市化の波に揉まれ、一旦は工場を閉鎖しましたが、問屋からの強い要望を受けてベーゴマの製造を再開しています。

この全国で唯一川口で作り続けられているベーゴマが、昨年12月に、品質や郷土色に優れた土産品を評価する審査会で、国土交通大臣賞を受賞しました。川

口の鋳物の伝統の技もさることながら、時代の変化という荒波を乗り越えて作り続けた職人の心意気が、こうした栄えある受賞につながったのではないか、と私

も大変喜んでおります。

|

ベーゴマセット 12個 桐箱入り 3,675円 バラ売り1個100~200円 日三鋳造所(電話222-4430)の |

◆ ものづくりの魅力、川口から発信。

~ものづくり基盤フェア in 川口~

3月27日~28日、川口駅前のリリアで、経済産業省主催による「ものづくり基盤フェア」が開催されました。このフェアは、中小企業地域資源活用法のス

キームを活用し、事業費全額を経済産業省の予算でまかなう政府主催行事です。地域の産業資源である鋳物や機械を紹介し、川口の技術力を全国に発信するとと

もに、中小企業の経営改善やものづくりの先進事例を川口市民に紹介すること、及び、ものづくりの魅力や重要性を子供や若い人達に伝える場所とするために企

画されました。

フェアには経済産業省のものづくり関係の幹部が勢揃い。

◆ 政府主催行事が初めて川口で

うれしいことに、こうした国が主催する行事が開催されることは我が街にとって初めてのことであり、当日は主催者を代表して不肖私がごあいさつをさせていただきました。

全国からも関心を持った方々がたくさん参加していただき、地元の学生や企業、各関係組合、川口市、埼玉県の協力を得るとともに、取りまとめとして川口商工会議所に共催していただきました。今後も我が街の技術力を全国に発信できるよう心がけて参ります。

| 新 藤 義 孝 |

福田総理大臣、町村官房長官・泉特命担当大臣(防災)を始めとした全閣僚の他、日本赤十字社社長、日本放送協会会長らが構成メンバーとなり、我が国の防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項等について審議等を行う「中央防災会議」に出席を致しました。

今回の会議では、平成20年度総合防災訓練大綱が決定されるとともに、火山防災体制指針等について報告がなされました。

|

|

<中央防災会議に出席する新藤副大臣> |

我が国におけるIT政策の根幹に係る事項を決定する「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)」(本部

長:内閣総理大臣、副本部長:科学技術政策担当大臣、内閣官房長官、総務大臣、経済産業大臣、本部員:副本部長以外の閣僚、民間有識者)の第45回会合に

出席致しました。

今回の会議では、ITの持つ「つながり力」を徹底活用し、「IT新改革戦略」に掲げた目標を確実に実現するため、「IT政

策ロードマップ」の決定に向けた中間報告と、今後の取組に関する議論を行いました。私からは、経済産業省として、ITの力を活用して、中小企業をはじめと

する産業の活性化や競争力の強化などを図るための具体的な取り組みについて説明を行いました。

|

|

|

<副本部長としてIT戦略本部に出席> |

<IT戦略本部の様子> |

我が国のライフサイエンスの第一線で活躍する産学政官の各分野のトップリーダーが一堂に会し、今後の方向性と具体的な課題等について広く議論を行う第8回ライフサイエンス・サミットが行われ、その懇親交流会に来賓として出席し、挨拶を行うとともに、関係者と意見交換を行いました。

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

1人で始めた運動が多くの人の共感を呼んでいます。私の左隣が大熊君。 毎月第1日曜日午前9時 西川口駅。あなたも参加してみませんか。 |

4月6日の日曜日午前9時、私は西川口駅の西口に向かいました。ある1人の大学生が始めたゴミ拾い運動に参加するためです。集合場所に行ってみると約

40人位の人達が集まっています。子供から大人まで、親子連れの方もいれば、グループ、単独参加の方、色々な人が思い思いの格好でおりました。やがて、ゴ

ミを入れるポリ袋、軍手、ホウキとちり取りセットが配られ、主催者の学生から今回の予定について説明が始まりました。

◆ ゴミ拾いのキッカケ

学生の名前は、大熊隆司君(21)といい、東京工科大学3年に在学中で、川口市末広に住む川口生まれの川口っ子です。大熊君から活動内容について話を聞

かせてもらいました。大熊君が始めた運動はゴミ拾いでまちを変えようという運動です。

きっかけは2年前の2006年3月、母校である市立川口高校を卒業する時に、何か世の中のために自分ができることはないかと考え、思い立ったそうです。そ

の時は卒業する同級生311人にメールなどを使って呼びかけ、高校生88人が参加を表明し、卒業式翌日の朝、川口駅周辺のゴミ拾いを行ったのです。

大熊君は、

○人目をはばからずゴミを拾ったり人を助けたりすることを当たり前に感じる人が増えれば。

○良いことなのに社会の中で実行するには勇気がいる。自分たちが進んで動くことで若者を見る大人の目を変えてみたい。

と思ったといいます。

その後も1人で活動を続けていましたが、やがて「ゴミ拾いという小さなことだが、小さなことから許さずに街を変えたい」と思うようになります。風俗の街

として有名な西川口駅周辺のイメージを「危ない、きたない」から「安全、地域活動」に変え、商店街の活性化につながれば、と昨年11月から月1回第1日曜

日の朝にゴミ拾い運動を行うようになったとのことです。

この日はとても暖かくて良い天気で、私も一緒にゴミ拾いをさせていただきました。夜になるとカラフルなネオンがともる繁華街も、休日の朝はシャッターが

降り、静かなものです。空き缶や紙くずも落ちていますが、なんと言ってもタバコの吸い殻がたくさん落ちていて、私も意地になって拾いまくりました。西口と

東口で計1時間強のゴミ拾いでしたが、動いているうちにすっかり汗をかいてしまいました。中腰のままゴミを拾うので、腰は痛くなりましたが、とても善いこ

とをしたような爽快な気持ちになりました。

◆ 参加者はクチコミ

また元の集合場所に戻ると、ゴミ袋を世話役さんがまとめてくれ、軍手とホウキを返した後で、参加者の自己紹介がありました。

まずは、かわいい子供隊員もいるガーディアンエンジェルス川口支部の皆さんです。次に川口トラック協会青年部の人達が奥さんや子ども達を連れて大勢参加

していました。そして大熊君の市立川口高校時代の同級生が1人、更に、若者自立支援センター、メディア・オブ・アートプロジェクト、川口の未来の会といっ

た川口を母体とした様々な団体のメンバーの皆さん、川口青年会議所(JC)メンバーに加えて、極めつけは埼玉県警の繁華街対策チームの現職の警部まで参加

しておりました。キレイな街をつくり犯罪者を寄せ付けない街をつくるために参加しているとのことでした。

大熊君の話では、参加者はみんなクチコミか人づてで特別なPRは行っていないとのこと。世の中の人のつながりを実感していると語ってくれました。大熊君

は特に肩ひじを張るわけでもなく、気負わず自然にこの素晴らしい活動を続けています。ゴミ拾いをしてくれと同級生に言うのは恥ずかしいので1人でやってい

ると笑っていました。

◆ 父の背中

最後に私が一番嬉しかったことを皆様に報告します。実はこの大熊君の父親を私は知っています。その人は長い間、子供会やPTA活動を続けている人で、人

のために汗をかくことを実践している人です。ある時の会合で、川口にすごい学生がいるらしいという話をしたら「それは俺の息子だ」と言われビックリすると

ともに、直ぐに納得しました。

私はその人に言いました「すごいね。あなたの背中を見て育った息子だからこんなことをやるんだね」。するとその父親は本当に嬉しそうに誇らしげに言いま

した「俺は何も言ってないよ」。でもその目には涙が一杯で、私は気が付かない振りをしました。

みなさんもこの運動に参加してみませんか。申込みはいりません。当日、自由参加です。清掃道具は貸してくれるので、動きやすい服装で気軽に寄ってみてく

ださい。

次回は5月4日(日)午前9時に西川口駅の西口前に集合です。

(雨天中止)

| 新 藤 義 孝 |

位置や場所などの地理空間情報の高度活用による新産業・新サービスの将来像を明確化していくことを目的とした「地理空間情

報活用推進研究会(委員長は、柴崎亮介・東京大学空間情報科学研究センター長)」の第5回研究会に出席致しました。今回の研究会では、(1)地理空間情報

活用サービスの将来展望について、(2)報告書の骨子案及び地理空間情報活用サービス発展のための課題と提言について、議論が行われました。

研究会の議論は約2時間に及び、研究会の委員・オブザーバーである、弁護士や大学教授、地図・測位などの事業者、内閣官房、国土交通省を始めとした関係省庁の方々と積極的な意見交換を行いました。

なお、次回の研究会において報告書のとりまとめが行われる予定です。

|

|

<意見交換を行う新藤副大臣> |

(於:独立行政法人日本貿易振興機構本部)

「農商工連携」促進による地域経済活性化のための取り組みの一環として、農林水産物等の地域産品の輸出促進を図るため、4

月1日付けで独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)内に設置された「農林水産物等地域産品輸出促進本部」の発足式に岩永農林水産副大臣とともに来賓と

して出席し、挨拶を致しました。

|

|

|

<挨拶を行う新藤副大臣> |

<関係者と記念撮影> |

㈱トヨタの協力をいただき試乗しました。現在の車体はプリウスを使って いますが、発売までに新しいボディになる予定とのことです。 |

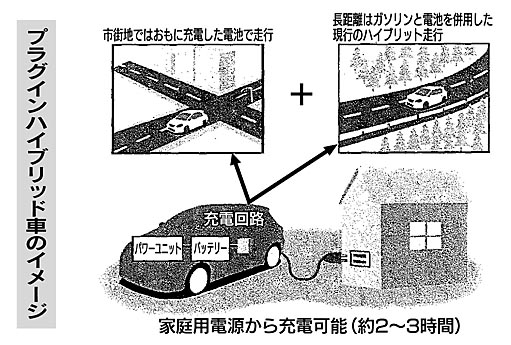

プラグインハイブリッド自動車が話題になっています。この車は、いわば電気自動車と従来のガソリンのハイブリッド車を合体したような自動車です。この自

動車のすごいところは、家庭用のコンセントから自動車のバッテリーに充電でき、その充電した電気だけで、走行距離にして13㎞、最高時速も100㎞まで出

すことが出来ることです。

このため通勤や日々の買い物等の近場に出かける時には、ほぼ充電した電気だけで走行することができます。電気で走っている時には、ガソリンを燃やすこと

で生じるCO2や排出ガスをゼロにすることができるので、まさに環境に優しい究極のエコ・カーだといえます。開発したトヨタの話では走行距離を20~30

㎞まで伸ばして、2010年には販売を開始する予定とのことです。

◆ CO2削減のカギは次世代自動車

経済産業省では、エネルギーの長期的な需要と供給について試算した「長期エネルギー需給見通し」を3月18日に発表いたしました。この中では、地球温暖

化問題の原因となっているエネルギー消費に起因するCO2の発生量について試算をしています。現状のままであれば、2020年には1990年比で

20.4%も増えてしまうことになります。一方、最先端の省エネ技術や機器を、今後企業や家庭が最大限導入していけば、1990年比で約3%減らすことが

できます。

このCO2削減の実現を可能とする最先端技術の一つが、今回ご紹介している次世代の自動車なのです。

現在日本では、プラグインハイブリッド自動車だけでなく、ガソリンを一切使わずにバッテリーに充電した電気だけで走る電気自動車の開発も進んでいます。

三菱自動車の「i

-MiEV」はテレビのCMでもおなじみですし、スバルは、「R1e」で東京電力と実証試験を行っていますので、皆さんもご覧になったことがあるかもしれ

ません。

◆ 日本の自動車産業は世界をリード

世界では、年間約6,700万台の自動車が販売されています。その中で、日本の自動車産業は約1/3のシェアを占めており、まさに世界をリードする存在

だと言えます。

また、自動車は2万点から3万点の部品から構成されています。自動車メーカーは、どんなに大きな自動車工場でも、部品全てを自ら生産しているわけではな

く、外注や加工にだしたり、タイヤ等完成した構成部品を購入したりしています。その上、自動車産業は、製造に加え、販売、整備など広範な関連産業を持つ総

合産業で、これらの自動車関連産業に直接・間接に従事する就業人口は全就業人口の7.8%、約496万人にも達しています。もちろん自動車に関係する仕事

をしている企業は、我が川口市・鳩ヶ谷市にも沢山あります。

さきほど日本の自動車産業は世界をリードしていると述べましたが、その理由は、世界に先駆けて技術革新を行い、排出ガス規制や燃費改善などの環境制約、

そして原油価格の高騰等のエネルギー制約に対応してきたからです。現下の大きな課題である地球環境問題を克服していくためにも、プラグインハイブリッド自

動車のような次世代自動車を開発し、世界における優位を維持していく必要があります。

未来を拓くのはいつも科学技術です。技術は環境やエネルギー問題の解決につながるだけでなく、優れた技術の発信は、我が国への求心力を高め、世界から日

本への更なる投資や世界との新たなビジネスを呼び込むことにもつながります。その経済効果は、海外と直接取引を行う自動車会社だけでなく、部品産業をはじ

め全国各地の中小企業にまで及ぶことは間違いありません。

◆ 優れた部分に目を向け伸ばす

人口減少、国際競争の激化、厳しいエネルギー環境制約などの構造的な課題に加え、最近の原油の高騰、建築着工の遅れなどの影響により、現在の日本には、

将来に対する不安

・失望感が渦巻いています。

しかし、私はいつも申し上げておりますが、悪いところばかり見るのではなく、皆さんには我が国の良い部分も知っていただきたいし、また、政府の一員として

積極的に優れた部分を伸ばしていきたいと考えています。私が今やろうとしていることは、プラグインハイブリッド自動車や電気自動車技術などのように、まさ

に日本が持つ優れた部分、強みの部分を伸ばし、さらにはこれを支える鋳物や金型を始めとした部品産業とのつながりを強化していくことで、「経済の成長」、

「安心な暮らし」、「地球環境問題の解決」などを実現していくことです。

次世代自動車の普及への取り組みもその一つであり、経済産業副大臣として、技術開発の支援や普及の促進支援に全力で取り組んでいきます。

未来の移動体、一人乗り電気自動車

「i-unit」にも試乗しました

| 新 藤 義 孝 |

(於:経済産業省内会議室)

多様化する地域の社会的課題をボランティアではなく、ビジネスの形で解決する新しい取り組みであるソーシャルビジネスにつ

いて、今後の課題と対策を議論する「ソーシャルビジネス研究会」に出席しました。第6回研究会では、パブリックコメントの結果や地方ブロック毎の説明会で

寄せられた地域の声を踏まえた最終報告案について、約2時間にも及ぶ審議を行い「ソーシャルビジネス研究会報告書」を取りまとめました。

私からは、本報告書の内容を来年度以降の施策に着実に反映させるべく、力を注いでいく旨の発言を致しました。

|

|

<発言を行う新藤副大臣> |

|

|

|

<関係者と展示会場入口にて> |

<挨拶を行う新藤副大臣> |

|

|

|

<展示会場を視察(癒しロボット「パロ」を体験中)> |

<シンポジウムには中小企業を中心に多くの方が参加> |

![]()

|

|

|

<プラグインハイブリッド車> |

<充電プラグ部分> |

|

|

|

<試乗する新藤副大臣> |

<アイユニットに試乗> |

税制実現のためにも、国会審議の促進と充実した議論が必要です。 (衆・予算委員会分科会にて) |

国民に最も不人気な税と言われるのが相続税です。私は元々相続税廃止論者であり、制度を段階的に縮小するべく運動を行って参りました。平成13年には、自民党

住宅・土地税制ワーキングチームの一員として、個人事業主の事業用宅地について、400㎡まで相続税を80%減免する措置の実現に力を尽くしました。(約120坪までの個人商店や同族会社の事業用宅地などには、相続税はほとんどかからなくなっているのです。)

また、私が幹事長を務める鋳物産業振興議員連盟では、政府への要望として、中小企業の非公開株式に対する相続税の納税猶予制度の導入を長年に亘り、主張してきました。

今年の税制改正大綱において、長年の悲願であった事業承継税制の抜本拡充の方針決定がなされたことは、私にとっても大きな喜びであり、今号ではその内容を紹介させていただきます。

◆ 事業承継税制の抜本拡充の必要性

中小企業の事業承継問題は、地域経済の活力の維持や雇用の確保の観点から極めて重要な課題です。依然として廃業率が開業率を上回っている中で、年間29

万社の廃業のうち、後継者不在によるものが7万社、それに伴う雇用の喪失が毎年20万~35万に上ると推定されています。

多くの中小企業においては、大株主が社長として経営を行い、土地などの個人資産を会社の資産として提供しています。このため、経営者の相続の問題は、単

なる家庭内の問題ではなく、会社の事業の継続・発展に大きな影響を与えます。

また、中小企業の株式は、上場企業の株式と異なり、換金性が乏しいという特徴があります。しかしながら、株式は会社の価値を表すものとして相続税評価がな

されます。努力して業績を上げれば上げるほど、社業に専念すればするほど、自社株の価値が上がってしまい、結果として相続税負担が重くなるという不合理に

対応するためにも事業承継問題は喫緊の課題となっていました。

◆ 事業承継税制のポイント

今回の事業承継税制の抜本拡充は、雇用を支える中小企業を強力に支援することで、地域経済の発展を図るものであり、福田内閣の経済成長戦略の一環でもあります。

本制度のポイントは、

① 現行は、自社株に対して10%しか相続税が軽減されませんが、新しい制度では80%相当の納税が猶予されます。

② 納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後、株式保有を継続すれば、最終的に納税が免除されます。

③ 中小企業基本法上の中小企業全般が対象になります。現行制度のように、株式総額20億円未満の会社だけが対象になるといった要件はありません。また、軽減対象となる株式の10億円の限度額は撤廃されます。

(但し、発行済議決権株式総数の2/3以下の限度は引き続き残ります。)

◆ 総合的な事業承継支援体制

事業承継における障害は、相続税だけではありません。後継者不足や相続に際しての遺留分の問題など様

々な課題があります。来年度に向けて、事業承継のあらゆるニーズに応える「事業承継支援センター」の全国100箇所の設置や、事業承継の資金ニーズに対応する融資制度の拡充といった総合的な支援体制を組むことにいたします。

このために、民法の遺留分に係る課題を解決するための特例や、事業承継に必要な資金の支援を行う金融支援措置を盛り込んだ「中小企業経営承継円滑化法案」を現在開会中の国会に提出いたしました。担当は私のいる経済産業省です。

◆ 適用は今年の10月以降から

最後に皆様に注意していただきたい点があります。それは、この事業承継税制の適用は今年の10月を予定しているということです。

その実現のためには、

①今国会の4月から6月までに経営承継円滑化法が経済産業委員会の議論を経て、衆・参両院で可決成立すること。この法律の施行日を10月と予定していま

す。

②非上場株式に係る相続税の軽減措置については、来年度平成21年度税制改正法案に盛り込むことになっており、一年後の今頃、国会で審議の上、法案が衆・

参両院で可決成立しなければなりません。そして平成21年の3月末頃に成立した法律を平成20年(今年)10月にさかのぼって適用することになります。

つまり、事業承継税制=中小企業の相続税の軽減は、厳密にはまだ決定していない、ということなのです。もちろん私は所管の副大臣として、この制度の実現

に全力を尽くしてまいります。

しかし、衆・参ねじれ国会では従来のように「自民党の税制大綱で決定=法案の成立」という関係は成り立っておらず、現在のような予算審議をめぐる混乱が

起こる可能性も否定できません。この制度の実現には国民の皆様の支援が絶対必要不可欠ということを是非ともご理解いただきたいと思います。

| 事業承継税制の適用条件は、5年間の事業継続 具体的には、①代表者であること。②雇用の8割以上を維持。 ③相続した対象株式の継続保有。 |

| 新 藤 義 孝 |

|

|

|

<表敬を受ける新藤副大臣> |

<ウィックス副大臣と> |

![]()

|

|

<閉会の挨拶を行う新藤副大臣> |

|

|

<研究会の冒頭に挨拶を行う新藤副大臣> |

![]()

|

|

|

<男女共同参画会議に出席する新藤副大臣> |

<会議の様子> |

|

|

|

<雇用調整本部に出席する新藤副大臣> |

<雇用調整本部の様子> |

|

|

|

<表敬をうける新藤副大臣> |

<表敬の様子> |